ホームに戻る 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年

青少年のための科学の祭典 新潟県・上越大会

【イベント名】:青少年のための科学の祭典 新潟県・上越大会 2025

【会場・住所】:上越科学館 上越市下門前446-2

【出展日時】 :令和7年11月30日(日)午前9時~午後5時

【出展・展示内容】

〇ブースタイトル:雲の模型を作ってみよう!~ミニ天気教室・実験で、もっと知ろう 天気のこと~

スタッフの参加は7名(新潟市1名、三条市1名、上越市4、妙高市1名)で、以下の3つの展示を分担して対応しました。

※近年は「雲の模型を作ってみよう」のタイトルで雲の模型作りのみでしたが、昨年新たに実施したミニ天気教室・なだれ実験を、本年も引き続き実施しました。

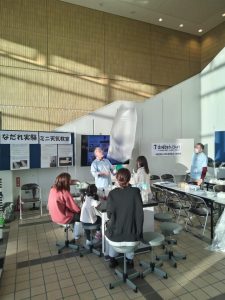

◆ミニ天気教室(各回約1時間:9時15分~、10時45分~、12時15分~、13時45分~、15時15分~の計5回実施)

ミニ気象実験(ヘリウムガス入り風船、熱気球、ペットボトルで水竜巻、ペットボトルで雲発生、その他)を交えながら気象の知識の説明を行いました。

◆雲の模型作り

例年行っている綿による雲の模型作り(子供たちが見本を参考にして、ケント紙の台紙に白と灰色の綿を貼り付けて雲の模型を完成させる)の指導と補助を行いました。

◆なだれ実験

紙製のなだれシュートを使い、雪に見立てた発泡スチロールのつぶつぶを流下させて、なだれ流下現象の特性の再現と説明を行いました。

また新たな試みとして、発泡スチロールのつぶつぶを封入した直径30cm弱・長さ約2mの細長い透明のビニール袋を用意し、子供たちに一方の端を顔の前で両手で抑えてもらい、なだれが反対側から自分に向かってくる様子を見てもらいました。

上越大会自体は11月29日(土)~30日(日)の二日間開催されました。

昨年は雨にたたられ、今年はインフルエンザ・・・市内小学校では多くの学校で学級閉鎖、学年閉鎖となっているようです。

事務局によると、2日間の入場者数は1,126人(速報値〜29日:520人、30日:606人)、雨の影響で例年より少なかった昨年の、さらに約半分という結果でした。

そんな中で30日だけの出展にもかかわらず、当会のブースには全体で約120人の親子がきてくれました。

一日を通してたくさんの子供たちに、天気や気象の知識・楽しさ・面白さを伝えることができたと思います。

五泉市教育委員会生涯学習課出前講座

日時:2025年12月7日(日)13時30分から15時まで

会場:五泉市総合会館会議室

対象:五泉村松地区の市民大学講座受講者27名

演題:気象予報士に聞く天気の仕組み

演者:阿部祐一

補助者:今井梢会員

内容:大気の鉛直構造、水蒸気と気圧・気温の関係をペットボトルで雲を作る実

験を交えながら解説、フェーン現象・山雪里雪型の違い、数値予報やアンサンブ

ル予報、微分・積分・偏微分について、天気予報発表までの過程、高層天気図の

紹介、この冬の最新の季節予報の紹介、下越地域各地における過去の気象要素の

傾向、安田だしや荒川だしの局地風の考察、温暖化が新潟県に及ぼす影響、最後

にカマキリの卵包による雪予想の顛末などかなり幅広い分野について講演しまし

た。

受講者からの質問コーナーでは、偏西風や貿易風の発生のしくみについて、台風

と温帯低気圧の発生について、平年値に関する質問や原発による温排水が海洋へ

与える影響など活発な質問が相次ぎました。また、カマキリの雪予想では参加

者の約7割が聞いた事があるとの回答も印象的で、気象に対する受講者の向学心

の高さを感じた講演会となりました。

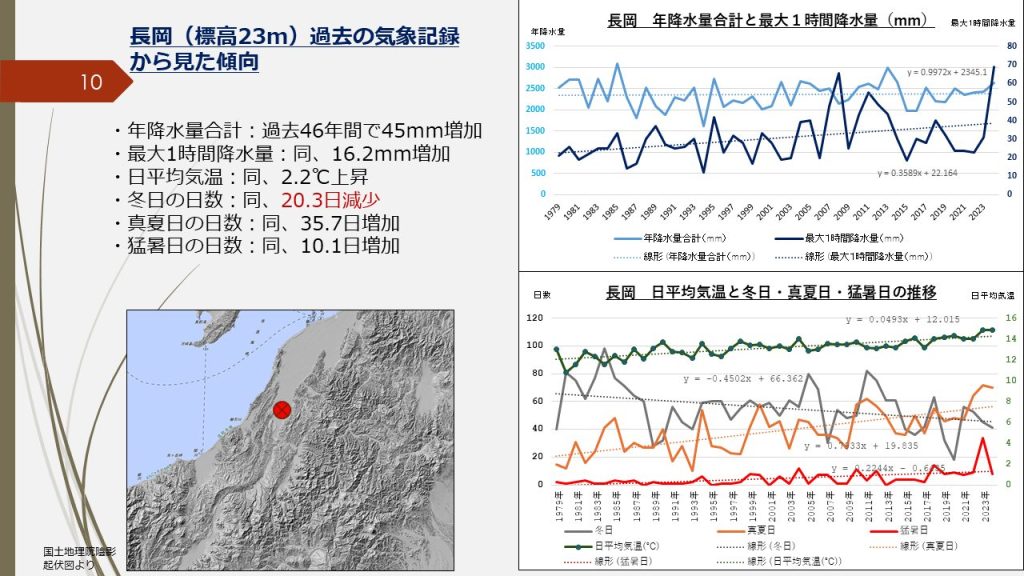

「新潟県中越地域における最近のお天気事情」

~異常気象から気象防災まで~

場所:長岡市まちなかキャンパス301会議室

日時:2025年10月20日(月)13時30分から14時30分

対象:「シニアカレッジ新潟」長岡校の卒業生と在校生52名

演題:「新潟県中越地域における最近のお天気事情」

~異常気象から気象防災まで~

講演者:阿部祐一

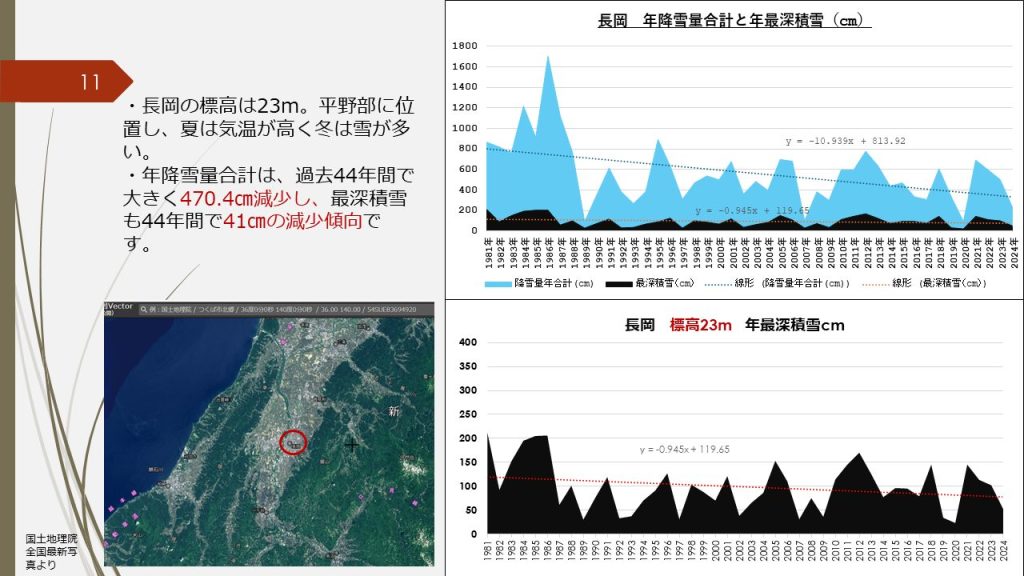

内容:新潟県中越地域を中心に県内アメダス16箇所を抽出し、主に過去46年間における「温暖化」を強く反映すると考えられる気象要素(平均気温・降水量・1時間最大降水量・降雪量・最深積雪・冬日・真夏日・猛暑日/年)の推移をグラフ化し、その線形近似(回帰直線)と傾き(回帰係数)からその傾向を数値化し、各地点を比較した。

その結果、

・調査した16箇所ほぼ全てで年平均気温・真夏日、猛暑日の回数・年降水量・(小出を除く最大1時間降水量)は、上昇または増加傾向を示した。

・降雪量は16箇所全てで減少傾向を示した。

・特に長岡・三条・小出・中条・相川では、平均気温の上昇が46年間で2.2℃から1.7℃上昇と大きかった。

今後大きなイベントが無ければこれらの傾向が続く可能性が高く、様々な「異常」で「極端」な気象が増える可能性があると思う。その一方で温暖化は雪害の減少や食料確保などプラスに働く場合もあり、温暖化が必ずしもマイナス面だけでない事も考慮するする必要があると思います。そのほかトピックスとして、いわゆる「佐渡ブロック」の話題と長岡と大変ゆかりの深い「カマキリの雪予想」の顛末及びハザードマップ活用のススメなど幅広く話した次第です。

以上です。

上越地域現地見学会

日時:2025年10月12日(日) 10:00~17:00

見学場所:高田特別地域気象観測所、地すべり資料館、雪崩資料館、雪崩対策施設など

参加者は直江津駅北口前に集合し、2台の車(1台はレンタカー)に分乗して以下のルートで回りました。

・高田特別地域気象観測所(上越市大手町)

旧高田測候所が2007年(平成19年)に自動観測システムへの移行により無人化され「高田特別地域観測所」になりました。現在は気温、降水量、風向風速、日照時間、積雪深、湿度、気圧を観測、全国33地点のウインドプロファイラ観測局の一つでもあります。

見学では、露場の近くまで歩いて行くことができ、気象観測装置の設置状況やウインドプロファイラ施設を遠目で見学しました。

・高田城址公園(おまけ)

高田特別地域気象観測所にほど近い、夜桜や蓮で有名な高田城址公園を移動中の車の中から見学しました。

・地すべり資料館(上越市板倉区猿供養寺)

新潟県上越地方は、地質的に新しく柔らかい新第三紀層が広く分布し、雪解けの期間が長いことから、日本一の地すべり多発地帯と言われており、この地域の人々は古くから地すべりの被害に悩まされてきました。当資料館は日本で最初にできた地すべりの資料館で、映像メディアや模型などがあり、「地すべり」を中心に小学生や一般の方々が自然災害と防災について、分かりやすく学習できるよう展示されています。また、屋外には地すべりを鎮めるための人柱で全国的に有名な人柱供養堂も併設されています。

見学では、時間の関係でDVDシアターなどは残念ながらパスし、パネル展示を中心に見学し、地すべりをはじめとする自然災害について学ぶことができました。

・道の駅マリンドリーム能生(糸魚川市能生)

横綱大の里の出身高校である海洋高校が近くにあり、道の駅入口にも等身大のパネルが設置されています。三連休の中日ということもあり大変な混雑のなか、ここで昼食休憩をとりました。

・雪崩資料館(糸魚川市田麦平)

昭和61年(1986年)1月26日、能生町(現糸魚川市)柵口の権現岳中腹から発生した雪崩により13名の方が亡くなる雪崩災害が発生しました。来年の1月で災害から40年を迎えます。この資料館では、雪崩が起こる仕組みやいろいろな対策施設を学習することができるよう、模型やパネル等が展示されています。

見学では、雪崩が発生した時の気象状況、雪崩の経路やその対策として設置された対策施設等について、ジオラマやパネルなどにより理解を深めることができました。

・雪崩対策施設(糸魚川市柵口)

柵口には災害発生後数年をかけて日本最大級の各種雪崩対策施設が設置されています。

見学では、実際に設置場所まで移動して減勢工と防護工を間近で見学し、施設の大きさを実感しました。午後から雨の予報でしたが、最後まで雨に降られずに見学会を終えることができました。

その後、直江津駅まで戻りレンタカーを返却した後、17時過ぎから駅前の居酒屋で懇親会を行いました。参加者は8名中6名、約2時間いろんな話題で親交を深めることができました。

今回の現地見学会参加会員は、阿部祐一会員・池川泰介会員・大原栄亮会員・高澤寛会員・水科進会員・水野敏明会員・渡辺伸一会員(以上新潟支部)、高木育生会員(神奈川支部)の8名です。

お天気フェア2025(新潟地方気象台見学デー)に今年も参加しました!

開催日時:2025年7月31日(月・祝)9時から16時まで

場所:新潟市中央区 新潟地方気象台9F会議室

参加会員:丸山俊朗会員、小林俊明会員、斎藤義樹会員、渡辺伸一会員、皆川和也会員、岩嵜利勝会員、田村啓子会員、今井梢会員、阿部祐一会員、

以上9名です。

内容:開催当日も最高気温が36.5℃の猛暑となった為か、事前予約していた人数より少ない79名(うち子どもが44名)の見学者となりました。参加予約者は事前に6班に割り振られ、各班45分づつの見学時間内で、最近まで行われていた屋上からみた雲や視程観察の話、現業室見学の後、予報士会のブースで恒例の十種雲形を綿を使った模型作りにほぼ全員のこども達に挑戦してもらいました。

また、各班の見守りを気象台職員と協力して行ったことで、新潟地方気象台と予報士会の連携をさらに深めることが出来たと思います。

2025年7月21日(月・祝)小学生向けの出前授業

2025年7月21日(月・祝)小学生向けの出前授業

日時:2025年7月21日(月・祝)13時30分より15時30分まで

場所:新潟薬科大学新津キャンパスB棟講義室

対象:秋葉区内の小学3年生から6年生24名+見学の保護者

講師:小川亜希子会員(エフエム新津パーソナリティ)

実験担当:大原栄亮会員 阿部祐一会員

実験補助:新潟薬科大学学生8名

内容:このイベントは、新潟市新津地区公民館主催事業の一つで、「秋葉区の宝こども探検ツアー」『発見!そーだったのか!秋葉区の天気』という演題で実施され、昨年に続き2回目の開催となりました。

前半は、小川会員による「新津の夏はなぜ気温が高く、逆に冬はなぜドカ雪になりやすいのか?」という問に対する答えをクイズを交えながら解説をしてもらい、後半は大原会員と阿部が、新潟薬科大学のボランティア学生さんの協力も得ながら、子ども達にペットボトルを使った雲作り・水竜巻の実験や十種雲形の雲作り工作の指導を行いました。

終了後のアンケートでは、概ね好意的な反応が多く、今後も定期的に開催されるのではないかと感じたところです。

2025年6月29日(日) 出前授業

日時:2025年6月29日(日)10時から11時30分

会場:新潟市東区石山 新潟市石山地区公民館4階ホール

参加者:江南小学校校区コミニュティ協議会役員、自治会長ほか自治会関係者

約50名 男性の中高年者が多かった印象です。

講演演題:新潟市域における最近のお天気事情について

~気象の基礎からハザードマップの有効活用など~

講演者:阿部祐一

内容:対流圏の鉛直構造・水の相変化・フェーン現象のしくみなど基礎的知識の確認から、新潟市域における気温・降水量・降雪量の最近の傾向、新潟県の気象災害5事例紹介、気象や地震災害と地形・地盤との関係、身近な場所における最新のハザードマップ利用促進など多岐に渡りました。

最後に佐渡島と新潟市の雪の関係についての質問があり、数年前に筑波大学の研究チームがコンピュータシュミレーションを使って論文を発表している件を話しました。

2025年7月5日(土)新潟支部例会

開催日時:2025年7月5日(土)13時から17時

場所:新潟市万代市民会館401号室

内容:

・自己紹介近況報告

・7月31日に開催される気象台お天気デーの準備

話題提供:

・丸山会員:今日の数値予報天気図等について

・天野会員:Amegraph5地点比較新機能追加について

・岩嵜会員:新潟県胎内市気象防災アドバイザーの仕事について

招待講演:

・一般財団法人日本気象協会新潟支店長 横田淳様 演題:海と空

内容:学生時代の航海実習体験談から海洋と気象の類似した物理法則、黒潮の蛇行と漁業の関係、生活のおける天気予報の重要性と未来への期待など様々な観点から論じて戴きました。

懇親会:

・須坂屋そば新潟駅前店にて開催

例会参加者は新規合格者1名を含む11名。懇親会は10名の参加となりました。

以上報告いたします。

2025年4月19日 新潟支部総会 in 長岡市まちなかキャンパス

2025年4月19日に新潟支部総会が新潟県長岡市のまちなかキャンパス301号室で開催され、議題は全て承認されました。

当日は以下3名の話題提供がありました。

1.気象防災アドバイザー育成研修講習に参加して(関正巳会員)

関会員は多忙な仕事の合間を縫って講習に参加され、防災アドバイザーの委嘱を受けています。その話しぶりから、講習会の雰囲気や受講のコツなどが具体的に伝わってくる良いお話しでした。これをきっかけに気象防災アドバイザーを目指そうという会員も出てくるのではないかと期待しています。

2.今日の数値予報天気図等について(丸山俊朗会員)

丸山会員は、元気象台の職員です。新潟支部では毎年2月に天気図検討会を行いますが、いつもその時の講師役を務めてもらっています。

総会前日の12Z初期値の数値予報天気図等に加え、2月7日の新潟市の大雪時(最深積雪深63㎝)の数値予報図を使い、明解に解説して戴きました。

3.弥彦山山頂には、2年ほど前から二重偏波気象ドップラーレーダーが設置されています。その写真と動画を紹介しました。

また、季節予報説明会が毎月気象台で開催されていますが、昨年9月の寒候期予所資料と11月の3カ月予報資料と今年3月3日に発表された北陸地方2025年冬(12月~2月)の資料を比較してみました。(阿部祐一会員)

参加者は会場参加が15名、zoomによるオンライン参加者が3名の合計18名でした。懇親会は12名の参加となりました。

以上です。

2025年3月14日(金) 講師:水科 進

出前講座 13時30分~14時30分 会場:上越市レインボーセンター多目的ホール 内容:新潟県第七民生委員・児童委員協議会例会での出前講座 「高田平野断層帯の地震活動」の表題で作成PPTを投影し対面で説明した。 事前に作成したパワーポイントを使って説明し、途中に自作した簡単な実験を交えて説明しました。 受講者:約30名(第7地域の民生委員・児童委員と市役所市民安全課職員、防災士) ※民生委員・児童委員の方々は年齢の高い方が多そうな感じでした。

2025年2月22日(土) 新潟支部例会

新潟支部例会

日時:2025年2月22日(土)13時から17時

場所:新潟市万代市民会館401号室

方式:対面型

参加者:11名(内1名は新入会の会員)

話題提供及びミニ天気図検討会

・話題提供:

①昨年11月27日に行った、新潟地方気象台職員向けの講演会についての結果報告

②カマキリの卵包による積雪深予想説についての考察

①②ともに阿部祐一会員

③気象庁気象科学館(東京都港区)における解説業務報告 斎藤義樹会員

・ ミニ天気図検討会:

2月21日12Zの天気図(FXFE502、FXFE504,FXFE5782、FXFE5784、FXJP854)を使い、翌23日の自分の

住む場所おける天気や気温・風向風速などを予想

講師:丸山俊朗会員

・内容:新潟地方気象台の講演会では、新潟支部の組織と活動内容の紹介や予報士会新潟支部と地方気象台との

一層の連携強化などを提案したことを報告しました。

カマキリの卵包と積雪深予想説については、カマキリの雪予想で博士号を取得された酒井興喜男氏の「カマキリは大雪を

知っていた(農文協)」とその反対論者である安藤喜一氏の「カマキリに学ぶ(北隆館)」などの文献から内容を対比する

形でカマキリの積雪深雪予想説の真相に迫りました。

斉藤義樹さんは、昨年より新潟市からは遠隔地である気象科学館まで解説業務に参加されています。その体験談を語って

もらいました。

ミニ天気図検討会では、予想の的中よりも専門天気図を久しぶりにじっくり読むことで知識の再確認をすることの方が重要と

考えますので、良い機会になったのではないでしょうか。

当日は大雪の影響で参加者が減り11名の参加者に留まりましたが、全員が懇親会に参加し、新潟支部の結束の高さを

再確認したところです