ホームに戻る 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年

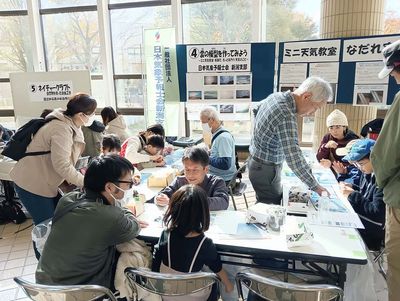

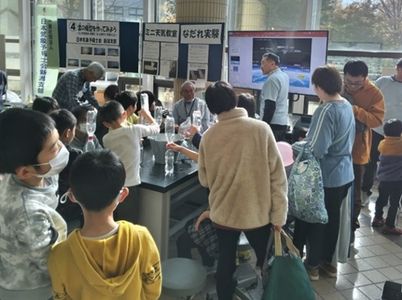

| 2024年12月12日(木) 出前講座 場所:JR寺泊駅前 割烹旅館 三松亭 演題:気象データのビジネス活用 ~気象庁ホームページの有効活用法~ 内容:気象データのビジネス活用の第一歩として、気象庁HPの“2週間気温予報”と“週間天気予報”の利用についてなど 解説しました。 気温とコートの売上 気温と石油ファンヒーターの売上などの事例を紹介しました。 寺泊地区の洪水ハザードマップと国土地理院の重ねるハザードマップについて。 感想:講演中、何度か問題を出したのですが正解率が高くて素晴らしかったです。約20名 ほとんどの方が経営者で熱心に受講していただけて良かったです。   講師:天野淳一 補助:阿部祐一 2024年11月27日(水) 日時:2024年11月27日10時から11時15分 場所:新潟地方気象台会議室(新潟市中央区美咲町) 演題:日本気象予報士会新潟支部の活動紹介と新潟地方気象台に期待するもの ~新潟地方気象台活性化にかかる講演会~ 対象:新潟地方気象台職員約20名(対面方式)富山・石川・福井の各気象台職員(Zoomによるオンライン方式) 内容:新潟地方気象台は、毎年定期的に外部講師による講演会を行っており、今年は、私が外部講師を務めさせて戴きました。 先ずは、新潟支部の紹介と具体的な活動内容および新潟地方気象台に対する要望やご提案など、さらに60年前の新潟 地震の体験談を交えた越後平野の地盤やハザードマップ、地学教育等かなり幅広くをお話しさせて戴きました。 活発なご意見ご質問も複数あり、私も学ぶことの多かった講演会でした。 講師:阿部祐一 2024年11月24日(日) 「青少年のための科学の祭典 新潟県・上越大会 2024」に参加、ブースを出展しました 会場:上越科学館 上越市下門前446-2 日時:2024年11月24日(日)午前9時~午後5時 ブースタイトル:雲の模型を作ってみよう!~ミニ天気教室・実験で、もっと知ろう 天気のこと~ 出展・展示内容: 参加スタッフ7名(新潟市1名、柏崎市1名、上越市3名、糸魚川市1名、妙高市1名)で、以下の3つの展示を分担して対応 しました。 ◆ミニ天気教室(各回約1時間:9時~、10時30分~、12時~、13時30分~、15時~の5回実施) 大型モニターにスライドを表示しながら、圧力容器を使用して気圧変化による気温の違い、中の空気を熱したポリ袋やヘリウムを 入れた風船がスーッと天井まで揚がるのを見せて、「空気の密度」「気圧」「上昇流」の解説を分りやすく行いました。また、ペット ボトルでの雲作り・水竜巻実験、それらを踏まえて十種雲形の説明を行い、雲の模型作りへの導入としました。 ◆雲の模型作り 例年行っている綿による雲の模型作り(子供たちが見本を参考にして、ケント紙の台紙に白と灰色の綿をそれぞれの雲の特徴が 出るよう貼り付けて雲の模型を完成させる)の指導と補助を行いました。ミニ天気教室に参加した子供たちはその体験や知識を 踏まえて雲の模型作りに取り組んでいました。 ◆なだれ実験 紙製の雨樋形のなだれシュートを約30度の勾配になるように設置して、そこに雪に見立てた発泡スチロールのつぶつぶを流下させて、 なだれ流下現象の特性の再現と説明を行いました。説明の後は子供たちに自由に発泡スチロールのつぶをコップですくって流して もらいました。発泡スチロールのつぶは非常に軽く、なだれシュート周辺にすぐに散らかってしまいその都度片付けるのは大変でしたが、 子供たちは飽きずに何回も実験を行っていました。 大会自体は11月23日(土・祝)~24日(日)の二日間開催されましたが、新潟支部は24日のみ出展しました。一日目は 昼過ぎに大雨警報が発表されるほどのあいにくの天気で入場者は1,188人、二日目はやや回復しましたが時々雨が降る天気と なり入場者は1,119人、二日間あわせた入場者は2,307人(いずれも上越科学館発表の速報値)にとどまりました (昨年は2,989人)。 そんな中、当会のブースには一日だけの出展にもかかわらず、ミニ天気教室に5回合計で約30人、雲の模型作りに約100人、 なだれ 実験に約80人の子供たちがきてくれました。どの展示も一時的に順番待ちが発生するなど一日を通してたくさんの子供 たちに天気や気象の知識・楽しさ面白さを伝えることができました   なだれ実験 雲の模型作り   ミニ天気教室・水竜巻実験 ミニ天気教室・熱気球実験 参加スタッフ 阿部 祐一 水科 進 水野 敏明 金子 肇 小林 俊明 関 正巳 渡辺 伸一 2024年10月12日(土) 新潟県三条地域における現地見学会 日程表 10時~11時30分:三条市水防学習館(管理者による施設説明会) 13時~14時30分:五十嵐川上流に位置する笠堀ダムと大谷ダムの見学会 15時~15時30分:五十嵐川遊水地の見学会  越後平野は、古来より大きな水害に度々見舞われてきました。 この越後平野中央部に位置する三条地域では、新潟・福島 豪雨と命名された平成16年7月13日と平成23年7月29日に 三条市内を流れる五十嵐川などが決壊し、各地で甚大な 被害が発生しています。 その後行われた、復旧工事や水害対策方法などを現地見学を することで、実際の気象災害の理解をより深める事が出来ました。 参加者:6名 2024年9月19日(木) 新潟市域の現地見学 見学施設: 1 鳥屋野・万代・下所島排水区浸水対策事業地下トンネル工事現場 2 江南区郷土資料館 3 江南区親松排水機場 4 関屋分水路資料館 1の工事現場は、地下20mでシールド工法という技法で、2.4kmに渡り地盤の採掘と同時に直径3.5mのコンクリ―ト製の 巨大な配管を組み立てています。その結果、現在の処理能力に対応できる降水量19mm/hから33mm/hを、将来的に 50mm/hまで引き上げることが可能である、現在進行中の大工事を見学しました。 2の資料館からは、この付近の海抜が0m以下の低湿地帯が多く、昭和30年代頃まで、先人達が大変な苦労を重ねコメ作りを してきた歴史を学ぶことが出来ました。 3の排水機場では、巨大なポンプ6台(4台は親松排水機場管理、2台は隣地の国土交通省管理)を交互に動かし、24時間 休むことなくこの付近最大の低地帯である鳥屋野潟に溜まる水を常時信濃川に汲み上げることにより、付近全体の田畑や 住宅地を浸水や湛水から守っている現状を見学しました。 4の資料館からは、新潟市街が大雨による浸水害や洪水害から守られるように、今から51年前に完成した巨大な堰とその資料館を 見学しました。  本やネットなどの資料を見るだけでなく、実際に現地を見学することで、 現場の状況や雰囲気を肌で感じることが出来たことは、大変有意義な ものでした。 今回の参加会員は、丸山俊朗会員・小林強会員・阿部祐一会員の 3名でした。 参加者:3名 2024年8月23日(金) 長岡市川口地域を対象とした星空観察・気象実験 時間:19時30分~20時30分 場所:長岡市えちご川口温泉 古民家 食楽縁 参加者:子供 6名 大人 11名 主催:長岡市川口コミュニティ推進協議会 「星空観察」を行う予定でしたが、曇空で『夏の大三角形』とその星座だけなんとか観察することができました。 天候不良の場合は気象・科学実験としていましたので、天文ソフトによる今夜の星空、流星やスプライト、川口地域で見られる 『吊るし雲』などを見てもらった後、・金属探知機による隕石の捜し方、・ペットボトルで雲を作る2つの方法 ・フラスコと注射器で雲を 作る ・ペットボトルで竜巻 ・ヘロンの噴水 ・浮沈子 ・電球を使った雷 ・偏光板による万華鏡 などを行いました。 講師:上村敏夫 2024年8月21日(水) 出前講座 日時:2024年8月21日(水)15時30分から16時30分 場所:長岡市社会福祉センタートモシア研修室 対象:特定非営利活動法人 なだれ防災技術フォーラム会員20名 講師:阿部祐一 補助:渡辺伸一 演題:縄文時代と気候 ~気候変動と東日本の縄文人~ 内容:前半は、気候変動が起こるメカニズムや考古学における年代測定法などの総論的な話を行い、後半は、関東や中部の 三内丸山遺跡を代表とする東北北部の大規模な縄文 集落の隆盛もボンド・ イベント(4.2kaイベント)による 寒冷化で大きな影響を受けたが、その時に東北北部の 縄文人が取った行動について解説した。 また、突然やって来る寒冷化と乾燥化は、大概社会に 悪影響を与えるものだが、逆に新たな社会の誕生に繋がる契機になったので はないかという学説があることも紹介しま した。 講師:阿部祐一 渡辺伸一 2024年8月10日(土) 東京都狛江市の小学生と保護者を対象とした星空観察・気象実験 時間:20時~21時30分 主催:長岡市川口支所地域振興課 場所:長岡市川口きずな館 参加者:小学生11名、保護者12名 長岡市と狛江市の「ふるさと友好都市親子体験宿泊事業」の一環として、「星空観察」を行う予定でしたが曇空で雲の間から 『夏の大三角形』だけなんとか観察することができました。 天候不良の場合は気象実験としていましたので、・ペットボトルで雲を作る2つの方法 ・フラスコと注射器で雲を作る ・ペットボトルで竜巻 ・ヘロンの噴水 ・浮沈子 ・電球を使った雷 ・偏光板による万華鏡 などを行いました。 講師:上村敏夫 2024年7月31日(水) 『お天気フェア』 (「北陸地⽅整備局・新潟地⽅気象  台・北陸信越運輸局⾒学デー」) 8:30~16:00 台・北陸信越運輸局⾒学デー」) 8:30~16:00 事前申し込みがあった参加者(主に小学生と 保護者)を15人から20人を1班とし、全6班が 各45分で天気の解析や予報現場の見学と共に、予報士会新潟支部や新潟県地球温暖化防止活動推進センターなどのブースなどを巡回しました。 新潟支部では、毎年恒例の3種類の綿を使った雲の工作や段ボールで作った空気ほうなどを体験してもらいましたが、今回は気象台からの要請で 各班の参加者見守りや誘導にも協力しました。 雲の工作では、51名が参加し昨年より13名多くなりました。 参加スタッフ 阿部 祐一 丸山 俊朗 斎藤 義樹 今井 梢 大原 栄亮 皆川 和也 渡辺 伸一 小林 俊明 2024年7月20日(土) 出前講座 日時:2024年7月20日 9:30より11:45まで 場所:新潟市秋葉区 小合地区コミュニティセンター 参加者:小学3年生から6年生の児童30名 内容:発見!そーだったのか!秋葉区の気候 ~気象予報士さんに聞くお天気の不思議~ 冬はドカ雪が降るのか」という質問に答える 形で、新津アメダスデータから過去の平均 気温を始め、年最深積雪深・年最多風向・ 年間冬日夏日・猛暑日数などの各気象 要素を抽出し、海岸部の新潟アメダスと 山間部の津川アメダスによる各観測データと 比較することで新津の現状を確認すると同時に、それらの違いは場所や地形により大きく 異なること。季節による風向や日射量の違い などが気温や積雪深に大きな影響をあたえる ことなどを説明しました。 実験・工作では、新潟薬科大学の学生8名からも協力してもらい、ペットボトルで雲を作る実験や十種雲形の工作も行いました。 雨で新津アメダスの見学会が出来なかったことは残念でした。 講師:阿部祐一 大原栄亮 参加者: 小学3年生から 6年生の児童30名 2024年7月14日(日) 新潟支部例会(会場参加型とZoomによるオンライン型)13時30分~16時45分 内容: ・近況報告及び新潟支部今後の活動予定などを連絡 ・新潟大学教授本田明治先生による講演会「寒冷渦~さまざまな顕著大気現象をもららす上層の寒冷低気圧」を実施 懇親会:長岡駅前「海宝丸」 参加者数:対面型10名・オンライン型20名(本田先生講演会のみの参加者を含む) 講演内容の要旨と感想: 極端な気象現象を起こしやすいトラフや寒冷渦の過去/未来の動向を把握するため、GSMの予報値から対流圏上層の擾乱を客観的に抽出し、そこで得られた変数群(中心座標、強度、サイズ、背景勾配)を200hPaと500hPaの高層天気図に描写・可視化し自動更新することで、最大152時間先まで予測可能な「COL(Cut-off Low)マップ」という新指標が本田先生を始めとする研究グループにより開発されました。このCOLマップの仕組み等の解説と実際に顕著現象が発生した時のレーダー降雨強度・衛星画像や地上天気図などをその時のCOLマップによる作図と対比し、COLマップの有効性を分かり易く解説して戴きました。 このCOLマップは、今後の気象予測と過去のふり返りの為の新たなツールになるのではないかと感じた次第です。 参加者: 会場型:10名 オンライン型:20名 懇親会:8名 2024年4月16日(木) 出前講座 13時30分~14時30分 会場: 上越市立公民館金谷分館 内容: 令和6年度・第2地区民・児協議会第2会定例会講演 「高田平野断層帯の地震活動」 4月7日使用した「高田平野断層帯の地震活動」の表題で作成したPPTを一部手直しして投影し対面で説明した。 参考資料は4月7日用に作成した配付資料をそのまま利用し、前渡ししてカラー印刷配布いただいた。 受講者 8名(地域の民生委員、児童委員) 講師:水科 進 2024年4月14日(日) 新潟支部総会・例会ハイブリッド開催(会場参加型とZoomによるオンライン型)13時30分~17時00分 会場:長岡市まちなかキャンパス長岡501会議室 会場参加者 9名、オンライン参加者 4名 内容: 1 総会(13:30~14:15) 阿部支部長の司会により進行。 (1)令和5年度事業報告、令和6年度事業計画案 (2)令和5年度会計報告、令和6年度予算案 (3)令和6年度新潟支部役員案 全て拍手を持って承認されました。 2 話題提供(14:25~途中休憩をはさみ~17:00) 2名の会員から話題提供がありました。 (1) 天野会員 Pythonを使ったAmeGraphの仕組みと解析事例 (2)阿部会員 新潟県内14地点におけるアメダスデータから見た地域の気候変動 1964年の新潟地震における新潟市内の状況を映像で紹介(会場参加者限定) 3 閉会、片付け、会場退出、懇親会会場へ移動 4 懇親会(17:15~19:15) 会場:新潟海宝丸 長岡駅前店 会場参加者の内7名参加 全員揃ったところでまず乾杯、新たに副支部長となった2名の決意表明、歴代役員の皆様の話題…と続き、その後も色々な話で 大いに盛り上がりました。あっという間の2時間でした。 参加者: 会場型:9名 オンライン型 : 4名 懇親会:7名 2024年4月7日(日) 出前講座)10時10分~11時10分 場所:高陽荘 新潟県上越市西城町3丁目6番22号 電話025-522-2930 内容:令和6年度上越市西城町二丁目町内会総会記念講演 「高田平野断層帯の地震活動」の表題で作成PPTを投影し対面で説明した。 参考資料を配付資料として前渡ししてカラー印刷配布いただいた。 受講者: 33名(町内会役員及び参加表明した一般会員50代~70代) 講師:水科 進 2024年3月5日(火) 出前講座 14時30分~15時50分 令和5年度 新潟県認定農業者経営改善研修会・交流会」 場所:新潟市中央区 新潟東映ホテル 講演題目:新潟の気象事情 -異常気象の背景と見通しについて- 受講者:85名 内容:新潟県内の14箇所の気象観測施設における年単位の気象項目「平均気温・冬日・真夏日・猛暑日・降水量・ 降雪量」の6項目を記録が残る年から昨年までのデータをグラフ化及び線形近似を表示させ、その地域における 「気候変化の傾向」を調べた。その結果、温暖化を示す気象項目が多数あったこと。海岸・平野部と山間部とでは 温暖化の速さが異なる事などを解説した。 講師:阿部 祐一 2024年2月17日(土) 新潟支部例会 12:45 ~ 16:50 会場:新潟市万代市民会館4F 410 研修室 内容 1 自己紹介・近況報告(12:45~13:20) ・阿部支部長の司会進行により開始 ・出席者から自己紹介・近況報告(元日の能登半島地震(新潟市では震度5強)の話題が多かった。) 2 招待講演(13:30~15:10)講師:鴨井(かもい)幸彦 様 ・鴨井幸彦様(新潟大学大学院理学研究科修士課程(地質鉱物学専攻)修了。現在株式会社 村尾技建 技師長.博士(理学)) ・演題:地盤の成り立ちから見た新潟の防災-防災・減災の決め手は「適地適住」にあり ・防災・減災の基本は,地域の土地条件(地形や地盤の特性,土地の成り立ち)を知り,“適地適住”を図ること」、 新潟市内では砂を埋めた人工地面等への宅地造成がなされ、浸水危険区域での人口増加が見られること、また、暮らす 地域の地形や地盤の生い立ちを知る防災教育が必要である等の講演をいただきました。今回の地震で新潟市西区では 液状化が発生したこともあり、興味深く貴重な講演内容でした。 3 ミニ天気図検討会(15:20~16:50)講師:丸山俊朗会員 ・今年は少雪の状況にあるが、12月21日、22日の降雪の状況(新潟市でのデータを示しての解説あり。新潟の22日の 最深積雪42cm) ・その後、各自が実況、予想天気図を使って明日(2月18日)の天気予報に取り組み、16:30より各自から天気、風向・ 風速、気温、降水・降雪量について発表あり。(気温の予報はだいたい最高18℃、最低4℃ 前後でしたが、実際には 2月18日は最高19.7℃最低2.4℃と寒暖差の大きな1日になりました) 4 懇親会(17:05~19:10) 会場から歩いて5分程の「せきとり新潟駅前店」で13名による懇親会を開催。生ビールで喉を潤し、料理は焼き鳥、新潟 名物「元祖」とりの半身揚げ等、締めはとりの出汁のきいた雑炊に舌鼓を打ちました。19時10分閉会、解散となりました  鴨井幸彦氏による講演 天気図から18日の予報を検討しているところです 参加者:14名 懇親会:13名 |