2025年度の支援対象事業

| 採択番号 | 申請者・グループ | 事業名 |

|---|---|---|

| 2025-01 | 東葛の森気象授業チーム | 特別支援学校高等部(知的障害)における気象分野の教育実践 |

| 2025-02 | お天気おしゃべりコンサート実行委員会 | お天気おしゃべりコンサート |

| 2025-03 | 南陽高校・附属中学校自然科学部 &山城町南平尾自治会 | 南山城防災探究プロジェクト |

| 2025-04 | 気象ビジネス創出価値スタディグループ | 高校生がIoT で創出する「地域のための気象ビジネス」 |

| 2025-05 | 農業気象アドバイザー活動グループ | 農業生産現場における気象情報活用の実践 |

| 2025-06 | 島尻勝 | 気象・防災をラジオ番組で解説して防災・減災につなげる |

2024年度の支援対象事業

| 採択番号 | 申請者・グループ | 事業名 |

|---|---|---|

| 2024-01 | お天気おしゃべりコンサート実行委員会 | お天気おしゃべりコンサート |

| 2024-02 | 富山県気象防災教育研究会 | 地域に根差し、足もとから広がる気象防災教育活動 |

| 2024-03 | 農業気象グループ | 農業現場の意思決定を支援する農業気象アドバイザーの育成 |

| 2024-04 | 石垣島ガイドCHORO | 自然体験型防災教室【宮良川マングローブカヤック】と、 防災に関わる地域資源の掘り出し |

採択番号 2024-01 事業名 お天気おしゃべりコンサート 申請者・代表者 山内 雅志 (関西支部) 【実施概要】 イベントタイトル お天気おしゃべりコンサート 日 時 2024年10月26日(土)(12:30開場 13:30開演) 場 所 京都市西文化会館ウエスティ 参加者 一般のお客様:262名 コンサート出演メンバー:14名(アンサンブル・セリオーソ11名、司会・解説3名) 運営メンバー:12名(実行委員会メンバー6名、当日スタッフ6名) 【取り組み目的・これまでの経緯】 気象防災知識の普及拡大、日本気象予報士会会員の活動活性化、気象と他文化とのコラボレーションの促進の3つを目的とし、多くの方に気軽に楽しんでいただける新たな形のイベントを、気象×音楽という観点から企画・立案してきました。 2018年に広島で第一回の「お天気おしゃべりコンサート」を開催し、コロナ禍での中断などを経て、今回関西で初めて、かつ規模を大幅に拡大して実施しました。 【実施内容・結果】 「お天気おしゃべりコンサート」では、気象や自然に関連する楽曲をプログラムとしてとりあげ、演奏とともに気象と音楽の関連性や気象現象について解説しました。来場者は262名。過去の同イベントの中で最大のお客様数になりました。約2時間のプログラムは、演奏は静かに集中して聴いていただいている一方で、解説時は一転なごやかムード。クイズ等では元気な反応をいただき、さまざまな側面から楽しめる充実したコンサートとなりました。また、弦楽の生演奏とともに気象解説者の広瀬駿さんが歌や天気予報を披露すると、会場は大いに盛り上がりました。 また、本コンサートにおいては各気象台からご後援をいただきました。京都地方気象台からは当日現地に来ていただき、はれるん20周年の PR を行っていただくとともに、大阪管区気象台からはキキクルなど各種リーフレットの配布も行いました。このような新しい形のイベントに快くご賛同いただき様々な形で連携して取り組むことができたこと、この場をお借りして御礼申し上げます。

採択番号 2024-02 事業名 地域に根差し、足もとから広がる気象防災教育活動 申請者・代表者 富山県気象防災教育研究会 代表 岩嵜利勝 (北陸支部) 目的 天気や気象災害への関心を高める活動に取り組み、社会全体の防災・減災意識を高めることで、住民が自ら判断し、適切な避難行動をとれるようにする。 活動内容 ①学校教育での実践活動 非常勤講師をしている高等学校の授業で、最新データや地域データを利用した授業を行った。また、OpenGrADS を使った授業も行った。気象要素についての説明に時間がさけなかったが、生徒は、自分の端末を操作して、天気図等を出すことができ、たいへん喜んでいた。 ②社会教育での実践活動 地元の自治会を中心に、防災講演会を実施した。活動の原点となった高岡市中田地区をはじめ、隣接する高岡市戸出地区などへ広がりを見せた。また、教職員退職厚生部、自然保護団体、アマチュア無線団体などで講演や発表をして、宣伝したことも、活動を広げる要因となった。

採択番号 2024-03 事業名 農業現場の意思決定を支援する農業気象アドバイザーの育成 申請者・代表者 農業気象グループ 廣幡 泰治 (岡山支部) 気象予報士のための農業気象講習会には延べ170名程度の方にご参加いただき誠にありがとうございました。この場をお借りしてお礼申し上げます。 4つの講義 1 気象と作物の病害虫(12月21日、広島県支部) 2 農作物の気象災害(凍害、霜害)(1月18日、四国支部) 3 農業生産現場における気象データ活用の課題(1月25日、東海支部) 4 気象予報士のための農業気象 (2月22日、岡山支部) 農業気象アドバイザー活動グループ発足 (下のチラシで募集開始) ・農業現場をサポートできる気象予報士(=農業気象アドバイザー)育成 ・農業気象アドバイザーによる新たなビジネス創出 アドバイザーの役割 気象情報を作物のリスクや現場作業の意思決定等の情報に翻訳し伝える 例)・天気予報を活用した営農計画へのアドバイス(地域特有の天気、雨の量や風の強さを予想)、 ・気象災害リスク軽減のための、また中長期の気温予報を利用した収穫適期のアドバイス。 R7年度、3名のアドバイザーで活動開始 齋藤典之/西部支部、廣幡泰治/岡山支部、森田彰朗/関西支部

採択番号 2024-04 事業名 自然体験型防災教室【宮良川マングローブカヤック】と、防災に関わる地域資源の掘り出し 申請者・代表者 石垣島ガイドCHORO 上平 友希(沖縄支部) 【活動内容】 2022年度の本事業にて、自然体験型防災教室【宮良川マングローブカヌー】を開催した。従来の座学だけでなく、石垣島の宮良川にてマングローブカヌーを実施、自然の場での実体験を通じて防災意識の向上を目指した。開催後のアンケートにて、高評価を得られたことから、本年度も開催することとした。 また、石垣島には宮良川以外にも防災に関わる地域資源が各所に点在しているが、あまり知られてはいない。そこでそういった資源の洗い出し、利用方法の検討を行い、新たな自然体験型防災教室の開催を行いたい。 【活動結果】 ①自然体験型防災教室【宮良川マングローブカヌー】 座学だけでなく、実際に自然の中での体験を通じて、防災に対しての意識を向上されることが出来た。座学だけの防災教室では不参加だったと答えた方も多く、防災教室に足を運んでもらえる良いキッカケ作りにもなった。 ②防災に関わる地域資源の掘り出し 津波岩や島に残っている民話などを中心に調査した。保存されて名称もある岩もあるが、多くが津波岩だという認識もされていない岩ばかりである。さらに地域住民からの聞き取りで見つけた津波岩もあり、身近な防災資源を発掘出来た。 また八重山博物館に収蔵されている『大波之時各村之形行書』や民話など、学校での防災教室などに利用可能な資源も確認できた。 ③今事業を通した気づき、今後の活動に向けて 石垣島は台風や大雨などのシビアな気象現象が発生しやすい環境であり、周期的に大きな地震が発生している地域である。地域住民の防災リテラシーを上げる為にも、今後も持続可能な参加しやすい防災教室の開催を続けていきたい。

2023年度の支援対象事業

| 採択番号 | 申請者・グループ | 事業名 |

|---|---|---|

| 2023-01 | 農業気象グループ | 個別圃場における簡便な気象データ推定手法の開発 |

| 2023-02 | 東葛の森気象授業チーム | 特別支援学校高等部(知的障害)における気象分野の教育実践 |

| 2023-03 | 桃山高校グローバルサイエンス部 &山城町南平尾自治会 | 南山城防災探求プロジェクト |

| 2023-04 | 富山県気象防災教育研究会 | 地域に根差し、足もとから広がる防災教育 |

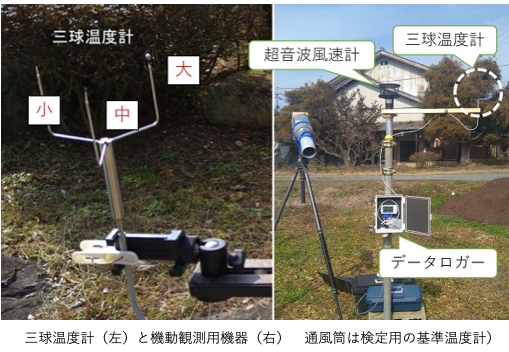

採択番号 2023-01 事業名 個別圃場における簡便な気象データ推定手法の開発(2年目) 申請者・代表者 農業気象グループ 廣幡 泰治 (岡山支部) 事業名 個別圃場における簡便な気象データ推定手法の開発(2年目)、農家への貸し出しを想定した機動観測用の測機の構築 事業者 農業気象グループ 主担当 (株)廣幡農園 廣幡泰治 協 力 気象予報士会岡山支部、気象ビジネス推進コンソーシアム(WXBC)予報士 Cop、農業気象の専門家をはじめ、気象会社、農協職員、IT ベンダー、農業者など。 活動内容 月に2~3回の WXBC 予報士 Cop 会合、凍霜害に限定した勉強会(週1回) 7月~ 三球温度計導入、設置および試験運用開始 11月~ 同上、観測データ取得開始、および解析 1月 超音波風速計導入、観測開始。データ解析。 (3月 果樹の花芽温度模擬用のセンサーの設置。) 構築した測器の主な特徴 ・地形依存性の強い接地境界層内の最下層(安定境界層)の現象が主たる対象となるため、地上高2m以下の微風速と気温の観測に対応できる仕様とする。 ・超音波風速計、三球温度計、4ch データロガー、および小型バッテリーで構成。 ・気温と風向風速(微風速)についてアメダスと同等の高精度観測が可能。 ・低消費電力のため、充電なしで2週間以上の連続観測が可能。 ・装置全体を段ボール1つに収納し宅配可能なサイズと重量、簡単な設置でそのまま観測開始。 測器の利用方法と期待される効果 ・最寄アメダスから圃場気温を推定するためのモデルを構築し、装置撤去後は推定値のみを農家へ提供する。 ・内挿法による推計分布と異なり、気象現象や地形効果による影響をモデルに組み込むことができる。 ・アメダスの過去データおよび予報値から、圃場気温の過去から未来にわたる推定値が得られ、農家の栽培管理で有効利用できる可能性がある。 ・凍霜害リスクの評価に利用できるよう、作物体温度を模擬するセンサーを導入。作物の安全限界温度(既知)との比較で、空振りの少ない、真にピンポイントな霜アラートを発報できる。

採択番号 2023-02 事業名 特別支援学校高等部(知的障害)における気象分野の教育実践 申請者・代表者 東葛の森気象授業チーム 山口 雅子(サニーエンジェルス・神奈川支部) 千葉県立東葛の森特別支援学校(以下「学校」という。)において、2022年度に引続き、有志活動団体サニーエンジェルス(以下「サニエン」という。)のコンテンツの活用を中心にして、学校の教員と私とが共同で気象分野の授業を行った。 学校の生徒の多くが比較的重度の知的障害があり、物事を概念的・抽象的に把握することが苦手である。そのため、当基金で実験や実習に必要な道具を揃え、実体験の機会を多く取り入れることで、生徒が積極的に授業に参加して学習内容が定着するように努めた。 取組の初年度である昨年度は、全学年同一内容で実施したが、2023年度は、3年間での継続的な学びとなるよう、学習内容の充実を図り、教員が独力で教えることを目標に教材開発と授業の支援を行った。概要は表1及び表2のとおりで、障害特性や授業内容に応じてサニエン作製のスライド等を改変して授業を行い、教員向けの研修会も行った。 昨年度の授業開始当初は、生徒の多くが雲と天気との関係を意識することはあまりなかった。しかし、雲パズルの実習を重ねるうちに、中には、雨を降らせる雲か否かとその理由を自分自身で考えて判断できるようになった生徒がいた。 また、教員向けの研修会では、主に授業に必要な知識と、実験や実習の技能を習得した。教員の知識の底上げ、実験・実習の実施上の注意点を効率的に学ぶことにつながり、実際の授業では、昨年度と同じ実験や実習を、ポイントを押さえて指導する様子が見られた。 当基金による支援としては2023年度で終了したが、今後は、「気象授業のパッケージ」として、学校内でより良い授業へと研究を深めながら、他校への展開も進めていく。

| 学年(回数) | 内 容 | サニエンのコンテンツ |

|---|---|---|

| 1年生(5回) | 太陽のはたらき、雲と天気の関係、雲や雪のでき方 | ペットボトルで雲づくり、ペットボトルで 雪の結晶づくり |

| 2年生(3回) | 空 気の重さ( 風、気 圧 )、雲と天気の関係 | 風速ゲーム、気圧の実験、雲パズル、 おそらのくものうた |

| 3年生(5回) | 積乱雲と天気の関係、気象災害、防災気象情報 | 紙芝居、キャスター体験 |

| 日時・参加人数 | 内 容 |

|---|---|

| 2023.7.25 9:30 ~ 12:00 学校の教員 31人 他校の教員 8人 | ・気圧の話、凝結過程、十種雲形、気象災害、防災気象情報等の講義 ・ペットボトルで雲や雪の結晶を作る実験、気圧の実験、雲パズル、 気象庁大雨ワークショップの各実習 |

採択番号 2023-03 事業名 南山城防災探究プロジェクト 申請者・代表者 桃山高校グローバルサイエンス部&山城町南平尾自治会 阪本 和則 (関西支部) 京都府木津川市山城町南平尾地区の自治会と京都府立桃山高等学校グローバルサイエンス部が協働し、今回で6回目となる地域防災学習会を令和5年9月17日(日)に実施した。 木津川市全域から約150名の住民にご参加いただき、本会会員にも参加を呼び掛けたところ、8名の方のご参加があった。 当日は、グローバルサイエンス部の研究紹介に始まり、南山城水害の体験者によるご講話をいただいた。また、京都大学防災研究所の川池健司教授には、近年の河川災害の特徴や対策について、専門的な見地からご講演いただいた。その後、南山城水害時に決壊した不動川(京都府レッドデータリストに掲載)の堤防を歩くフィールドワークを実施した。天井川の下を走るトンネルを歩いたり、住宅の2階ほどの高さを流れる川のようすを見学したりしながら、河川氾濫の危険性を体感することができた。 高校生からご高齢の方まで幅広い年代の方々にご参加いただき、世代を超えて防災を考える貴重な機会となった。また、本活動を通して生徒の気象・防災分野への興味関心が高まり、京都地方気象台を訪問したり、日本気象学会ジュニアセッションや日本地学オリンピックに出場(一次予選5名,二次予選1名)したりするなど、活動の幅が広がった。

採択番号 2023-04 事業名 地域に根差し、足もとから広がる気象防災教育活動 申請者・代表者 富山県気象防災教育研究会 岩嵜利勝 (北陸支部) 目的 天気や気象災害への関心を高める活動に取り組み、社会全体の防災・減災意識を高めることで、住民が自ら判断し、適切な避難行動をとれるようにする。 活動内容 ①気象防災アドバイザーを認知してもらう活動 各種メディアで、活動を紹介してもらうとともに、自身のホームページ、SNS 等で活動の様子などの発信を行った。 ②気象学習を身近なものとする学校理科授業の実践 小・中・高等学校の出前講座を実施し、重ねるハザードマップを活用した防災の授業や数値予報の基本的な考え方と気象情報の使い方などの授業を実施した。 ③地域コミュニティ活性化のための防災講演会の実施 地元の自治会を中心に、防災講演会を実施した。令和6年能登半島地震が発生したことがあり、防災講演会の依頼が急増している。また、高齢者や幼稚園児などの避難に支援が必要な人を預かっている施設の職員向けの講演会として、高齢 者施設で働く予定の高等学校福祉科生徒向けの講演会や幼稚園の職員・保育士への研修講演も実施した。

2022年度の支援対象事業

| 採択番号 | 申請者・グループ | 事業名 |

|---|---|---|

| 2022-01 | 石垣島ガイドCHORO | 自然体験型防災教室(宮良川マングローブカヌー) |

| 2022-02 | (株)廣幡農園 | 個別圃場における簡便な気象データ推定手法の開発 |

| 2022-03 | 関西支部 兵庫部会 | 第7回防災推進国民大会2022への出展 |

| 2022-04 | 中学校気象防災教育研究会 | 中学校の気象学習・防災学習を充実させ、 校区の地区防災と連携する活動 |

| 2022-05 | 東葛の森気象授業チーム | 特別支援学校高等部(知的障害)における気象分野の教育実践 |

採択番号 2022-01 事業名 自然体験型防災教室(宮良川マングローブカヌー) 申請者・代表者 石垣島ガイド CHORO 上平 友希(沖縄支部) 実施日時 第1回:2022年11月27日(日)9:00~12:00 第2回:2023年 2月12日(日)9:00~12:00 参 加 者 石垣市在住の市民 活動内容 石垣島は1771年に明和の大津波によって被害を受けた歴史もありますが、防災教室があまり開かれておらず、気象台が開催するイベントのみで、民間ではほぼ開催されていない状況です。 また、一般的な防災教室では、知識としての自然科学や防災科学の話が多く、なかなか自然や気象について興味を持つまでには、至らないことが多いと感じています。 そこで石垣島最長の河川、宮良川でマングローブカヌーを通した防災教室を実施しようと計画しました。 明和の大津波に関する講座を実施した後に、カヌーに乗り被害を受けた宮良川を観察しに行きました。 実際に石垣島の自然を視て、触れて、体感して災害につながる気象現象を解説しながら、川の流れがどうなっているのか、増水したときはどのようになるのか、明和の大津波の解説など、実体験から学んでもらうことで防災意識を高めてもらうことが目的です。 活動結果 ◎ 参加者は、過去に自分達の住んでいた場所を襲った災害の内容であるため、興味津々で聞いてくれました。明和の大津波という大災害が実際にあったことは知っていても、どのくらいの被害があったのか、宮良川のどこまで津波が遡上したのか知らない方も多くいました。また、参加者から様々な知見も頂くことができ、双方向でコミュニケーションがとれた防災教室となりました。 明和の大津波の話題が中心であったため、川に点在する津波岩に注目が集まり、マングローブの中に不自然に存在する大小の津波岩が、より津波の恐ろしさや遡上力を印象づけさせました。実際に視るという事の大切さを再認識できました。 ◎ 防災教室自体が少ない石垣島で、防災教室を開催できたことはとても有意義でありました。今後の展望として、参加して頂いた市民の皆さんの防災意識も高まり、各地域での開催にも結び付けられそうです。 また、講義だけでなく自然の中に入って実体験を伴う防災教室は、分かりやすく、説得力のある時間だったと、とても高評価をして頂けました。 今後もより理解を深められるプログラムを考えたいです。 今回は、ご支援を頂き、誠にありがとうございました。

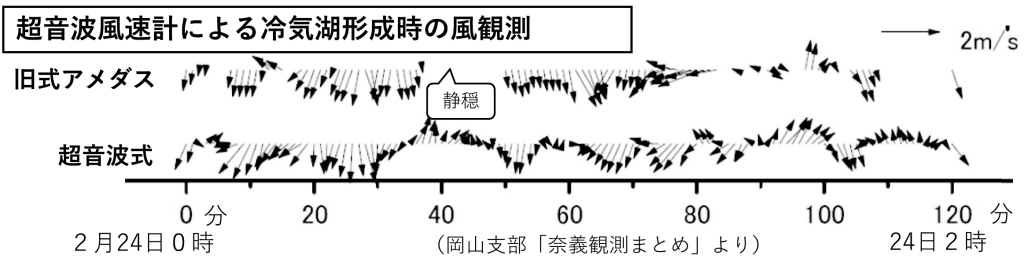

採択番号 2022-02 事業名 個別圃場における簡便な気象データ推定手法の開発 申請者・代表者 農業気象グループ 廣幡 泰治 (岡山支部) 民間気象会社が提供するポイント予報や実況値は、対象地点の観測値ではなく、1㎞メッシュ等による推定値を利用しています。標高差を気温減率で補正して推定する手法が主流であり、最寄アメダスよりも標高が低い場所はより高温として推定されますが、もし夜間そこに冷気湖が形成される状況であったなら、推定値とは真逆の低温になるはずです。 冷気湖は放射冷却によって発生する冷気流の滞留によって形成されるため、対象地点の風の観測によっても形成過程を推測することができます。図は岡山県の奈義アメダス周辺で観測した風の時系列です。アメダスの観測値(プロペラ式などの旧風速計)では概ね1m/s以下の微風で一様に北寄りに見えますが、超音波風速計の観測では明瞭な振動が検出できており、平均的にはほぼ完全に冷気が滞留していることがわかります。 圃場スケールの気温推定で利用する説明変数の選定では、メッシュスケール以下の地形因子による現象の理解が不可欠であり、モデルのアウトプット(地上風や下向き長波放射などの解析値)との相関関係を見出すことで、アメダスとの気温差として当該圃場の気温推定が可能になると考えています。 国内の農業先進地では、圃場に簡易測器を多数設置して実際に観測する方法がとられていますが、設置期間以前の過去データがない上に、予報にも利用出来ません。また、放射よけ(皿を何枚も重ねた)タイプの簡易温度計が主流であり、精度±1℃(気象庁検定付き)とする測器でも、それは受感部(熱電対やサーミスタ)の精度であって、放射影響を強く受けるため測器トータルでの精度は大きく悪化します。状況によっては気温実測値の方がアメダスからの推定値より精度が悪い場合さえあるでしょう。 アメダスデータからの高精度推定が可能となれば、過去から未来へとシームレスな利用ができ、農業にとって大きなメリットとなります。

採択番号 2022-03 事業名 第7回防災推進国民大会2022への出展 申請者・代表者 関西支部 兵庫部会 野上 明子(関西支部) 関西支部は、小倉義光・正子基金のご支援をいただき、第7回防災推進国民大会2022 in 兵庫「ぼうさいこくたい2022」〈内閣府・防災推進協議会・防災推進国民会議主催〉にワークショップを出展しました。 【ワークショップ名】 お天気キャスターに挑戦~台風接近!迫りくる危険を伝えよう~ 【実施日時】 2022年10月23日(日)13:30〜14:30 【参加者】 小学生とその保護者6組18人、見学者12人(大人) 【スタッフ】 関西支部会員10人 「ぼうさいこくたい」とは、日本最大級の防災イベントで、防災関係団体が一同に会し、セッション、ワークショップ、ブース展示等を実施するものです。2022年は、10月22日(土)、23日(日)の2日間にわたって開催され、311団体が参加。来場者約12,000人、オンライン視聴約11,000回となった一大イベントでした。 多くの出展があるため、ワークショップの割当時間が1時間と短く、関西支部の「楽しいお天気講座」のコンテンツをベースに、台風に特化したプログラムを新たに作成しました。 参加した子供たちから「キキクルを役立てたい」、「進路予想図が分かったから良かった」と前向きな声、保護者から「台風のことをわかりやすく教えていただき勉強になりました」等の感想をいただきました。また、見学者(防災団体、行政機関等)からは「子どもさんが飽きないようなクイズや、ちょっとした実験を交えた構成が良かった」等、高い評価をいただきました。

採択番号 2022-04 事業名 地域に根差し、足もとから広がる防災教育 申請者・代表者 富山県気象防災教育研究会 岩嵜利勝 (北陸支部) 目的 気象庁から、気象災害に関する情報が出ても、市町村での警戒情報が遅くなったり、市民の行動につながらなかったりすることが問題となっている。国土交通省で、気象防災アドバイザー制度を拡充させるなどしているが、十分な成果が出ているとは言い難い。そこで、市民の天気や気象防災に対する関心を高める活動に取り組み、社会全体の防災・減災意識を高め、市民が自ら判断し、適切な避難行動をとれるようにする。 活動内容 ①気象防災アドバイザーを認知してもらう活動 新聞(地方版)、ケーブルテレビ、テレビ(ローカル)等で、活動を紹介してもらうとともに、自身のホームページ、SNS等で活動の様子などの発信を行っている。 ②気象学習を身近なものとする学校理科の授業実践 小・中学校の出前講座を実施したり、校内気象観測装置の貸出、設置を行ったりしている。 ③地域コミュニティ活性化のための防災講演会の実施 地元の自治会を中心に、防災講演会を実施している。そのときの感想から、高齢者や幼稚園児等への啓発の必要性を知り、地域包括センターの職員・ケアマネージャーへの講演研修やこども園等の職員・保育士への講演研修の実施に向けて調整している。

採択番号 2022-05 事業名 特別支援学校高等部(知的障害)における気象分野の教育実践 申請者・代表者 東葛の森気象授業チーム 山口 雅子(サニーエンジェルス) (東京支部) 千葉県立東葛の森特別支援学校(令和4年4月開校、以下「学校」という。)において、「特別支援学校高等部(知的障害)における気象分野の教育実践」として、学校の教員と私とが共同で気象分野の授業を行った。 理科の学習指導にあたっては、生徒の多くが比較的重度の知的障害があり学習内容の理解が困難であること、気象分野を含め理科の専門知識を持つ教員が少ないうえに理科に関する指導の経験が少ないこと、教科書など指定の教材がないことが課題である。実際に、教員が教材研究を始めたものの、インターネットで公開されている動画等について、教材として使用できるか、正否の判断が難しいと感じていた。 令和4年7月、有志活動団体サニーエンジェルス(以下「サニエン」という。)の活動をテレビで見た教員から、サニエンに出前授業の依頼があった。サニエンメンバーである私は、障害の有無に関わらず自らの命を守るための教育は必要であり、気象や防災について理解できるよう役立ちたいと思い、本事業を行うことにした。 理科の授業が年間10回、そのうち気象分野が3回という制約の中で、生徒の知的水準や学習経験を踏まえて、学習内容を計画し、出前授業と教材作成の支援を行った。 出前授業では、凝結過程や十種雲形の特徴など、専門知識の解説をしたり、サニエンの講座で行っているペットボトルで雲をつくる実験を指導したりした。 また、教材作成の支援では、教員が作成する指導案やスライドについて、内容が正しく分かりやすいものか確認し、使用する動画等の取捨選択をした。出前授業で使用するサニエンのコンテンツについては、「記憶が定着しにくい」「話し言葉を聞いただけでは何かを理解することが困難」という障害特性を踏まえ、生徒が理解しやすくなるように、表現や実施順序を見直した。 その結果、教員と私とがやり取りしながら、互いの専門性を生かして、教員の教材作成の負担軽減、教材と指導の質の向上を図っていくことができた。また、日常でも天気に関する会話が増え、関心が高まった。 新設校であり、授業に必要な器具等が揃っておらず、学校は費用の捻出に苦慮していたところ、本基金による支援事業として採択されたため、これらの物品を揃え、生徒に充実した教育活動を展開することができた。 令和5年度も事業を継続し、生徒の知識の定着とより深い理解をめざし、全学年同一内容ではなく学年別に段階的に指導するために、学習内容の充実を図り、教員が自信を持って教えられるような教材開発を行っている。