Return Home 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表 「気象実験クラブ」入会案内。気象実験(#50)

実験の様子を写真で紹介します。

Originated 2008-08/08 Last Updated 2008-08/30,09/30,10/24,11/30

EXPM50 氷に塩をかける(氷+塩+皿) EXPM51 雨粒の形(各種の直径のビニールチューブ+水+広口の容器) EXPM52 エントレインメント(容器+ストロー)積乱雲、霧吹き EXPM53 大きな虹を作る実験(プリズム+鏡+装置の枠組みとなる箱) EXPM54 液状化現象を起こす(ペットボトル+砂+水+醤油さし) EXPM55 湧水装置を作る (ペットボトル+ビニールチューブ+砂)、【柿田川、水&環境】 EXPM56 真北、真南の方角を決める(太陽+糸+5円玉+板+時計) EXPM57 日時計を作る(板+ボール紙+つま楊枝)太陽高度の季節的変化 EXPM58 新聞天気図 高気圧、低気圧の位置と頭上の天気や雲の流れて行く方向を対応させながら観察する。 EXPM59 ラジオの気象通報 等圧線を自分で描く。 |

氷の中央部に塩を山盛りにする

| ドーナツ状に穴があいた |

|

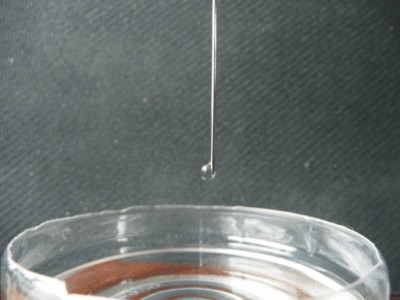

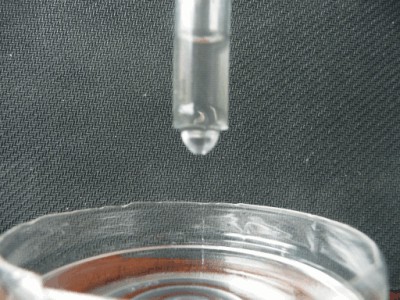

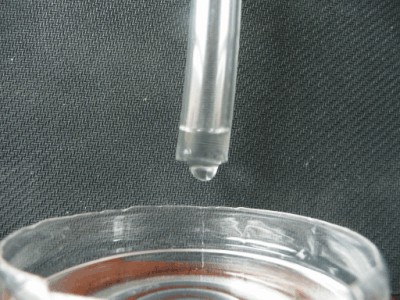

さまざまな口径のチューブ等を用意します。

黒の数字は口径(内径、単位mm)を示します。  |

口径(内径)=0.3mm 水滴直径=2.2mm  |

口径(内径)=2mm 水滴直径=4.0mm  |

| 口径(内径)=4mm 水滴直径=5.0mm  |

口径(内径)=8mm 水滴直径=8mm  |

口径(内径)=12mm 水滴直径=10mm以下、或いは水滴形成不可能  |

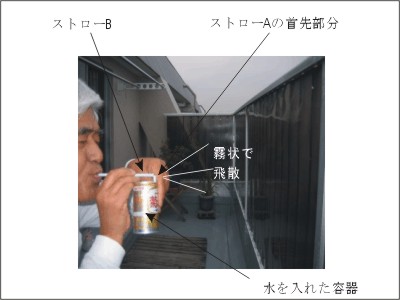

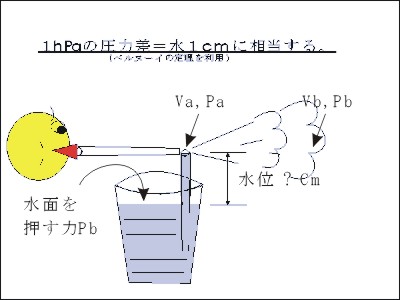

霧吹きの水が吸いあがってくる。吸い上げる力は何だろうか。

|

#527 【追加実験、考察等】

・気象空間では、高速の流れのある所は、ジェット気流です。ジェット

の下にある空気は吸い上げられます。ここで上昇流が励起され、この

上昇流は、高層で発散し、従って下層では低気圧になります。高層の

大気の流れと下層の空気が円直流によりカップリングされ、大きな空気

の循環が形成され、低気圧の発達につながります。

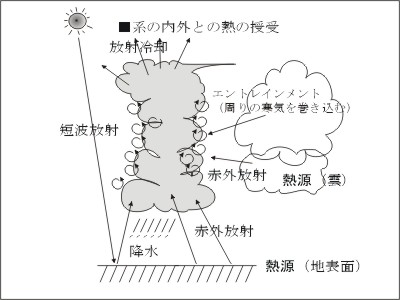

・積乱雲の周辺の気流と熱の流れの概念図です。

#527 【追加実験、考察等】

・気象空間では、高速の流れのある所は、ジェット気流です。ジェット

の下にある空気は吸い上げられます。ここで上昇流が励起され、この

上昇流は、高層で発散し、従って下層では低気圧になります。高層の

大気の流れと下層の空気が円直流によりカップリングされ、大きな空気

の循環が形成され、低気圧の発達につながります。

・積乱雲の周辺の気流と熱の流れの概念図です。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

大きな虹の中に入って遊びます

| 大きな虹の中に入って遊びます

| 太陽光線で作った虹は遠くまで映ります

|

分光された光のスペクトル

|

|

砂に水を含ませ、砂の表面を突き固める

| 固まった砂の表面

| 全体振動後、水の浸み出し&醤油さしの浮上

|

水を含んだ砂、流動的です。

| 砂をかたく握った後、ごつごつした感じの形状。

|

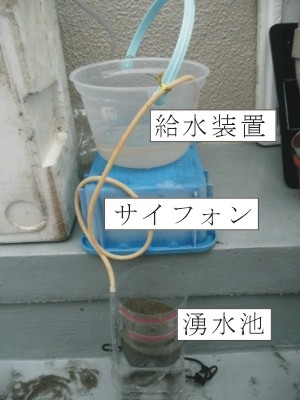

湧水装置、全景。給水部分、サイフォン、湧水池が見える。

| 湧水池。湧き出し口が中央部に、まわりに砂がある

| 湧水池。水と砂がボコボコ湧き出している

|

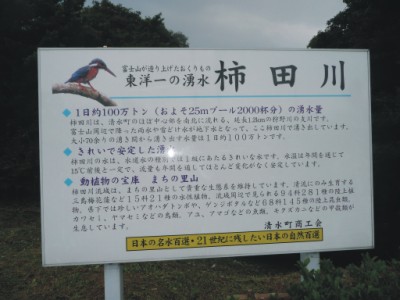

| 柿田川、湧水している様子。直径5m程の円筒の 中央部から水と砂がボコボコ湧き出している

| 柿田川、湧水。

|

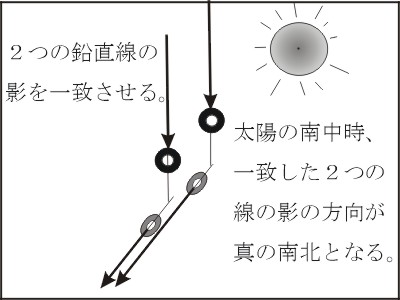

#563 実験装置の製作 and/or 準備

・太陽+糸+5円玉+板+時計

・5円玉を糸で結ぶ。これを2組用意する。

#564 実験の実行と結果

・作っておいた2組の5円玉と糸を、晴れた日に、水平な板の上でたらすと、2つの糸の影ができます。

・観測地点における、緯度、経度からその地点のその日の太陽の南中時刻を

別途求めておきます。

実験60、雲の高さを測る の#606にも記述してありますが、下記web Site を利用すると南中時刻が求められます。

#563 実験装置の製作 and/or 準備

・太陽+糸+5円玉+板+時計

・5円玉を糸で結ぶ。これを2組用意する。

#564 実験の実行と結果

・作っておいた2組の5円玉と糸を、晴れた日に、水平な板の上でたらすと、2つの糸の影ができます。

・観測地点における、緯度、経度からその地点のその日の太陽の南中時刻を

別途求めておきます。

実験60、雲の高さを測る の#606にも記述してありますが、下記web Site を利用すると南中時刻が求められます。

位置の計算→国土地理院の地図を表示する。地図をクリックすると、北緯・東経が数値で表示される。 角度の計算→緯度・経度の数値を代入して→方位角、距離を求める。 時刻の計算→国立東京天文台(緯度・経度を入力して、その地点での日の出入り、南中時刻を求める。) 地図や方角の話→地図や方角などの用語解説 |

地軸と水平面の関係の概念図 |

丹沢山系、大山、阿夫利(あぶり)神社境内の日時計 |

日時計、左の写真の各部分の説明 |

#574 実験の実行と結果

・三角形のボール紙の方向を、「真の南北」方向に向けます。

・三角形のボール紙の影が時刻とともに板上を回っていきます。

#575 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・板は水平に設置します。このため、水準器を使って調整します。

(水準器は、100円ショップでスケールに付いたものが売られています。)

#576 実験の解説 and/or 関連実験

・太陽による影が回っていくように見えるのは、地球が回転しているためです。

#577 【追加実験、考察等】

・地球が回っていることは、気象現象、たとえば台風や低気圧などの渦巻の回転方向を形成する

原因になっています。物理学や力学の世界では、「フーコーの振り子」が、地球の回転を示す

ものである、として、各地の科学館などで設置、展示されています。

フーコーの振り子は、見かけの力としてのコリオリの力とも密接に関連しています。

詳細は、実験74、フーコーの振り子 を参照して下さい。

・自転軸と公転軸のなす角は、地球の公転軌道面と地球の赤道面のなす角であり、赤道傾斜角(或いは

自転軸傾斜角)とよばれ、理科年表によれば、23.44°です。

赤道傾斜角は、また地軸の傾きでもあり、この傾きによって四季が生じ中緯度の地方において顕著です。

北緯23.44°の緯度線は北回帰線と呼ばれ、この緯度線上では夏至の日に太陽が天頂を通過します。

北緯66.56°以北と南緯66.56°以南は、北極圏あるいは南極圏と呼ばれます。これらの地域においては、

夏には白夜となり、太陽が一日中地平線上にあることとなります。冬には極夜となり、太陽が一日中

地平線下にあることとなります。

#574 実験の実行と結果

・三角形のボール紙の方向を、「真の南北」方向に向けます。

・三角形のボール紙の影が時刻とともに板上を回っていきます。

#575 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・板は水平に設置します。このため、水準器を使って調整します。

(水準器は、100円ショップでスケールに付いたものが売られています。)

#576 実験の解説 and/or 関連実験

・太陽による影が回っていくように見えるのは、地球が回転しているためです。

#577 【追加実験、考察等】

・地球が回っていることは、気象現象、たとえば台風や低気圧などの渦巻の回転方向を形成する

原因になっています。物理学や力学の世界では、「フーコーの振り子」が、地球の回転を示す

ものである、として、各地の科学館などで設置、展示されています。

フーコーの振り子は、見かけの力としてのコリオリの力とも密接に関連しています。

詳細は、実験74、フーコーの振り子 を参照して下さい。

・自転軸と公転軸のなす角は、地球の公転軌道面と地球の赤道面のなす角であり、赤道傾斜角(或いは

自転軸傾斜角)とよばれ、理科年表によれば、23.44°です。

赤道傾斜角は、また地軸の傾きでもあり、この傾きによって四季が生じ中緯度の地方において顕著です。

北緯23.44°の緯度線は北回帰線と呼ばれ、この緯度線上では夏至の日に太陽が天頂を通過します。

北緯66.56°以北と南緯66.56°以南は、北極圏あるいは南極圏と呼ばれます。これらの地域においては、

夏には白夜となり、太陽が一日中地平線上にあることとなります。冬には極夜となり、太陽が一日中

地平線下にあることとなります。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

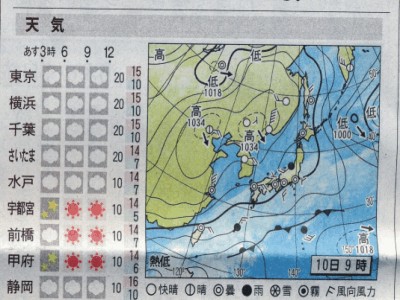

#583 実験装置の製作 and/or 準備

・新聞を用意する。

#584 実験の実行と結果

・夏休みや冬休みに、継続的に(ある一定期間、毎日)切り抜き、ノートに貼り付ける。

#585 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・ノートには、天気図を貼る以外に、その日の天気、風の向き、気温、感想等を記入します。

#586 実験の解説 and/or 関連実験

・天気図上の高気圧から吹き出す風と低気圧へ流れ込む風が、天気や気温に

大きく影響していることを把握します。

・自分の頭上の天気とどのように関係しているかを考えます。

#587 【追加実験、考察等】

・観察で得られた結果を専門の気象予報士に見てもらうとよいでしょう。

・天気図の見方を気象予報士から教えてもらうとよいでしょう。

・テレビで放送される天気予報や、天気図などにも目を向けてみます。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#583 実験装置の製作 and/or 準備

・新聞を用意する。

#584 実験の実行と結果

・夏休みや冬休みに、継続的に(ある一定期間、毎日)切り抜き、ノートに貼り付ける。

#585 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・ノートには、天気図を貼る以外に、その日の天気、風の向き、気温、感想等を記入します。

#586 実験の解説 and/or 関連実験

・天気図上の高気圧から吹き出す風と低気圧へ流れ込む風が、天気や気温に

大きく影響していることを把握します。

・自分の頭上の天気とどのように関係しているかを考えます。

#587 【追加実験、考察等】

・観察で得られた結果を専門の気象予報士に見てもらうとよいでしょう。

・天気図の見方を気象予報士から教えてもらうとよいでしょう。

・テレビで放送される天気予報や、天気図などにも目を向けてみます。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

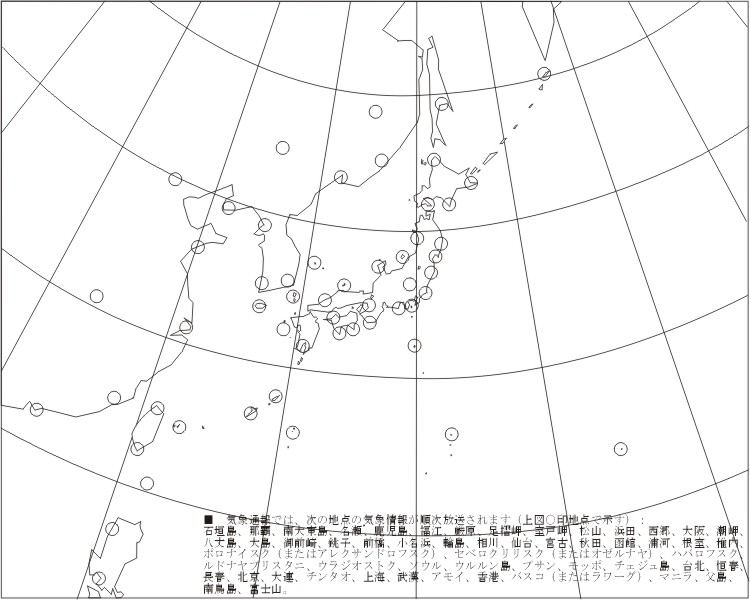

#593 実験装置の製作 and/or 準備

・ラジオ、白紙の天気図、鉛筆

#594 実験の実行と結果

・NHKの第2放送(9:00,16:00,22:00JST に放送)を聞く。

・観測地点ごとの気圧と風向をメモ用紙書きとめる。

・1000hPa と 1020hPaの等圧線を引いてみる。

・天気図から得られる情報、判断・予測される天気の状況と現在の自分の頭上の天気を対比してみて、

その相違の原因を考えてみる。

#595 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・一筆書きの要領で、1000hPaの点をつなげてみる。

・次に、1020hPaの等圧線を引いてみる。

・慣れてきたら、4hpaごとの等圧線を引いてみる。

・線は交差しないこと。

#596 実験の解説 and/or 関連実験

・等圧線は必ず閉曲線となります。

・高気圧、低気圧の存在が浮かび上がります。

・そして、風向が定まります。

・風は、高気圧・低気圧いずれの風でも温度や水蒸気を運搬します。

・その温度と水蒸気が地域ごとの地形の影響を受けて、地域特有の気象現象を生じます。

#597 【追加実験、考察等】

・手製の白紙の天気図を用意しました:

#593 実験装置の製作 and/or 準備

・ラジオ、白紙の天気図、鉛筆

#594 実験の実行と結果

・NHKの第2放送(9:00,16:00,22:00JST に放送)を聞く。

・観測地点ごとの気圧と風向をメモ用紙書きとめる。

・1000hPa と 1020hPaの等圧線を引いてみる。

・天気図から得られる情報、判断・予測される天気の状況と現在の自分の頭上の天気を対比してみて、

その相違の原因を考えてみる。

#595 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・一筆書きの要領で、1000hPaの点をつなげてみる。

・次に、1020hPaの等圧線を引いてみる。

・慣れてきたら、4hpaごとの等圧線を引いてみる。

・線は交差しないこと。

#596 実験の解説 and/or 関連実験

・等圧線は必ず閉曲線となります。

・高気圧、低気圧の存在が浮かび上がります。

・そして、風向が定まります。

・風は、高気圧・低気圧いずれの風でも温度や水蒸気を運搬します。

・その温度と水蒸気が地域ごとの地形の影響を受けて、地域特有の気象現象を生じます。

#597 【追加実験、考察等】

・手製の白紙の天気図を用意しました:

ラジオ天気図を描くために:NHK の気象通報を記録するための記入用紙です。(筆者作成の記入用白紙です。) ラジオ天気図を描くために:NHK の気象通報を解析するための白地図です。(筆者作成の記入用白紙です。) 気象解析の結果や途中状況を地図上に描くためのワークシートです。(筆者作成の記入用白紙です。) |