Return Home 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞丂乽婥徾幚尡僋儔僽乿擖夛埬撪丅婥徾幚尡(#40)

幚尡偺條巕傪幨恀偱徯夘偟傑偡丅

Originated 2008-08/08 Last Updated 2008-08/30,09/30,10/24,11/10,12/03, 2009-2/08, 6/16, 2010-7/08

EXPM40 僶働僣傪怳傝夞偡乮儁僢僩儃僩儖亄昍亄悈乯丄墦怱椡偺幚尰 EXPM41 儓乕儓乕傪嶌傞乮僐乕僗僞乕亄巺) 妏塣摦検偺曐懚 EXPM42 巻旘峴婡傪嶌偭偰旘偽偡乮巻亄僛儉僺儞乯 EXPM43 儚僀儞僌儔僗偱壒妝傪乮儚僀儞僌儔僗亄悈乯 EXPM44 僀儖僇偺嬍撍偒乮愻戵僶僒儈亄儃僩儖偺傆偨亄巺亄暔嵎偟亄揝偺嬍亄價僯乕儖僠儏乕僽乯丄帺椼怳摦亖廃婜揑側奜椡 EXPM45 搥傜側偄悈傪嶌傞乮昘亄墫亄梕婍亄帋尡娗乯丄夁椻媝悈 仠亖EXPM46 愗偭偰傕愗傟側偄昘乮昘亄巺乯丄梈夝偲暅昘傪幚尰偡傞 EXPM47 僌儔僗偺寢業乮椻悈亄僐僢僾乯丄幖搙偲僈儔僗僐僢僾偺昞柺偺業偺娤嶡丄業揰 EXPM48 婥壔擬乮僐僢僾亄扙帀柸亄悈乯丄悈偺忲敪偲悈壏掅壓偺幚尡丄嬻婥偺棳傟偑昁恵亖敪惗偟偨擬偺彍嫀偲懾棷杊巭亖抧媴壏抔壔 仠亖EXPM49 僟僀儎儌儞僪僟僗僩乮儁僢僩儃僩儖亄椻搥屔亄僾僠僾僠乯丂 (娭楢幚尡仠亖 愥偺寢徎傪嶌傞乮儁僢僩儃僩儖亄巺亄僪儔僀傾僀僗or昘亄悈亄墫乯乯 |

#403 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒儁僢僩儃僩儖丄忎晇側昍丄悈

丂丂丂丒戝偒偄僶働僣傪巊偭偰峴偆偲丄悈傪偙傏偡怱攝偑偁傞偺偱丄

丂丂丂丂俀儕僢僩儖偺儁僢僩儃僩儖偺掙晹傪愗傝庢傝丄僶働僣偺戙梡偲偟傑偡丅

丂丂丂丒偦偟偰丄庤偵帩偰傞傛偆偵昍傪捠偟傑偡丅

#404 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒戙梡僶働僣偵悈傪擖傟摢忋崅偔夞揮偟傑偡丅

丂丂丂丒悈偼梕婍偺掙偵傊偽傝偮偒丄偙傏傟傑偣傫丅

#405 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒忎晇側昍傪巊偭偰偔偩偝偄丅昍偑愗傟傞偲丄慡懱偑壗張傊偲傫偱

丂丂丂丂峴偔偐尒摉偑偮偒傑偣傫偺偱丄梫拲堄偱偡丅

丂丂丂丒塣摦応傗岞墍側偳丄峀偄応強偱幚尡偟偰偔偩偝偄丅幒撪偱峴偆偵偼婋尟偱偡丅

丂丂丂丒偙偺幚尡傪廔椆偡傞偲偒丄偡側傢偪僶働僣偺夞揮傪廔偊傞偲偒丄夞揮懍搙偑棊偪偰偒傑偡丅

丂丂丂丂偙偺偲偒丄悈偑偙傏傟側偄傛偆偵乽庤偝偖傝偱乿夞揮傪乽側偩傔乿傑偡丅

丂丂丂丂乮僒僀僄儞僗偐偐傢傞幚尡偱偺昞尰偲偟偰偼丄偄偝偝偐晄揔愗偐傕抦傟傑偣傫偑丄悢抣偱偼

丂丂丂丂丂昞尰偟偵偔偄姷傟丒媄岻偑昁梫偱偡丅乯丂

#406 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丂丂丂丒朻摢偺#400偱彂偄偨乽悈偼摉慠偺偙偲側偑傜偙傏傟偰偟傑偄傑偡乿丄偺忬嫷偵偍偄偰偼

丂丂丂丂悈偵偼丄抧媴偺廳椡偺傒偑墧捈壓曽偵嶌梡偟偰偄傑偟偨丅偟偐偟丄偳傫側暔懱偱傕

丂丂丂丂夞揮忬懺偵側傞偲丄乽墦怱椡乿偑壛傢傝傑偡丅偙偺墦怱椡偑廳椡傛傝傕戝偒偗傟偽丄

丂丂丂丂偦偟偰丄昍偑愗傟側偗傟偽丄夞揮幉偺曽岦偵偐偐傢傜偢丄悈偼偙傏傟傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅

丒墦怱椡亜廳椡偺応崌丄夞揮偡傞暔懱偼夞揮拞怱偐傜摝偘偰峴偙偆乮墦偞偐傠偆乯偲偟傑偡丅

丂丂丂丒夞揮僗僺乕僪偑抶偔側傞偲丄墦怱椡亙廳椡偲側傝丄夞揮偡傞暔懱慡懱偑

丂丂丂丂墌廃婳摴傪曐偰側偔側傝丄棊壓偟偰偒傑偡丅

丂丂丂丒偙偺幚尡偵偍偄偰丄暔懱偵偐偐傞椡娭學偼丄乽廳椡偲墦怱椡偲偺崌椡偺曽岦偵暔懱偼椡傪庴偗傞乿丄

丂丂丂丂偲昞尰偟偰傕傛偄偱偟傚偆丅

#407 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丂丂丂丒廳椡偺曽岦傪晞崋偺亄乮僾儔僗乯偲偟偰嵗昗幉偺曽岦傪愝掕偟偰峫偊傞偲偒丄

丂丂丂丂乽崌椡亖墦怱椡亄廳椡乿偲側傝傑偡丅偡側傢偪丄僶働僣偑墌廃偺堦斣壓偵棃偨帪丄夞偟偰偄傞

丂丂丂丂庤偵偼嵟戝偺椡偑偐偐傝傑偡丅僶働僣偑墌廃偺捀忋乮偡側傢偪丄帺暘偺摢忋乯偵棃偨帪丄

丂丂丂丂庤偵偼嵟彫偺椡偑偐偐傞偙偲偲側傝傑偡丅

丂丂丂丒拲堄偟偰夞偟偰偄傞偲丄偙偺忬嫷傪懱姶偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂丂丂丒幚尡俉俁丂悈暯柺偲偼壗偐丂傪嶲徠偟偰壓偝偄丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#403 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒儁僢僩儃僩儖丄忎晇側昍丄悈

丂丂丂丒戝偒偄僶働僣傪巊偭偰峴偆偲丄悈傪偙傏偡怱攝偑偁傞偺偱丄

丂丂丂丂俀儕僢僩儖偺儁僢僩儃僩儖偺掙晹傪愗傝庢傝丄僶働僣偺戙梡偲偟傑偡丅

丂丂丂丒偦偟偰丄庤偵帩偰傞傛偆偵昍傪捠偟傑偡丅

#404 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒戙梡僶働僣偵悈傪擖傟摢忋崅偔夞揮偟傑偡丅

丂丂丂丒悈偼梕婍偺掙偵傊偽傝偮偒丄偙傏傟傑偣傫丅

#405 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒忎晇側昍傪巊偭偰偔偩偝偄丅昍偑愗傟傞偲丄慡懱偑壗張傊偲傫偱

丂丂丂丂峴偔偐尒摉偑偮偒傑偣傫偺偱丄梫拲堄偱偡丅

丂丂丂丒塣摦応傗岞墍側偳丄峀偄応強偱幚尡偟偰偔偩偝偄丅幒撪偱峴偆偵偼婋尟偱偡丅

丂丂丂丒偙偺幚尡傪廔椆偡傞偲偒丄偡側傢偪僶働僣偺夞揮傪廔偊傞偲偒丄夞揮懍搙偑棊偪偰偒傑偡丅

丂丂丂丂偙偺偲偒丄悈偑偙傏傟側偄傛偆偵乽庤偝偖傝偱乿夞揮傪乽側偩傔乿傑偡丅

丂丂丂丂乮僒僀僄儞僗偐偐傢傞幚尡偱偺昞尰偲偟偰偼丄偄偝偝偐晄揔愗偐傕抦傟傑偣傫偑丄悢抣偱偼

丂丂丂丂丂昞尰偟偵偔偄姷傟丒媄岻偑昁梫偱偡丅乯丂

#406 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丂丂丂丒朻摢偺#400偱彂偄偨乽悈偼摉慠偺偙偲側偑傜偙傏傟偰偟傑偄傑偡乿丄偺忬嫷偵偍偄偰偼

丂丂丂丂悈偵偼丄抧媴偺廳椡偺傒偑墧捈壓曽偵嶌梡偟偰偄傑偟偨丅偟偐偟丄偳傫側暔懱偱傕

丂丂丂丂夞揮忬懺偵側傞偲丄乽墦怱椡乿偑壛傢傝傑偡丅偙偺墦怱椡偑廳椡傛傝傕戝偒偗傟偽丄

丂丂丂丂偦偟偰丄昍偑愗傟側偗傟偽丄夞揮幉偺曽岦偵偐偐傢傜偢丄悈偼偙傏傟傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅

丒墦怱椡亜廳椡偺応崌丄夞揮偡傞暔懱偼夞揮拞怱偐傜摝偘偰峴偙偆乮墦偞偐傠偆乯偲偟傑偡丅

丂丂丂丒夞揮僗僺乕僪偑抶偔側傞偲丄墦怱椡亙廳椡偲側傝丄夞揮偡傞暔懱慡懱偑

丂丂丂丂墌廃婳摴傪曐偰側偔側傝丄棊壓偟偰偒傑偡丅

丂丂丂丒偙偺幚尡偵偍偄偰丄暔懱偵偐偐傞椡娭學偼丄乽廳椡偲墦怱椡偲偺崌椡偺曽岦偵暔懱偼椡傪庴偗傞乿丄

丂丂丂丂偲昞尰偟偰傕傛偄偱偟傚偆丅

#407 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丂丂丂丒廳椡偺曽岦傪晞崋偺亄乮僾儔僗乯偲偟偰嵗昗幉偺曽岦傪愝掕偟偰峫偊傞偲偒丄

丂丂丂丂乽崌椡亖墦怱椡亄廳椡乿偲側傝傑偡丅偡側傢偪丄僶働僣偑墌廃偺堦斣壓偵棃偨帪丄夞偟偰偄傞

丂丂丂丂庤偵偼嵟戝偺椡偑偐偐傝傑偡丅僶働僣偑墌廃偺捀忋乮偡側傢偪丄帺暘偺摢忋乯偵棃偨帪丄

丂丂丂丂庤偵偼嵟彫偺椡偑偐偐傞偙偲偲側傝傑偡丅

丂丂丂丒拲堄偟偰夞偟偰偄傞偲丄偙偺忬嫷傪懱姶偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂丂丂丒幚尡俉俁丂悈暯柺偲偼壗偐丂傪嶲徠偟偰壓偝偄丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

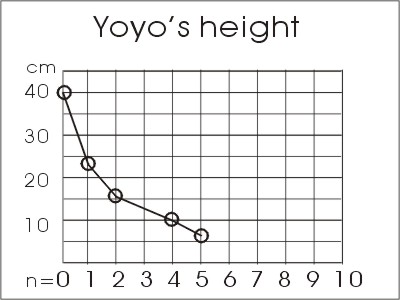

#410 幚尡係侾 丂丂丂儓乕儓乕傪嶌傝傑偡丅偄傠傫側梀傃曽偑偁傝傑偡偑丄巹偵偼 丂丂丂乽將傪嶶曕偝偣傞乿偺傕擄偟偄偱偡丅 丂丂丂偙偺幚尡偱偼丄梀傃曽偼偝偰偍偒丄僒僀僄儞僗偺娤揰偐傜 丂丂丂儓乕儓乕偺塣摦傪娤嶡偟偰傒傑偡丅 #411 幚尡僞僀僩儖亖儓乕儓乕傪嶌傞 #412 幚尡偺慱偄亖娙扨側梀傃偺拞偵帺慠偺摥偒偺懚嵼傪懱姶偡傞

僐乕僗僞乕俀枃偱嶌偭偨儓乕儓乕偱偡

|

丂丂丂丒側偍丄儓乕儓乕偼丄乽僐儅乿偲堘偭偰丄巺偑夞揮暔懱偵敍傝晅偗傜傟偰偄傑偡偑丄

丂丂丂丂塣摦偦偺傕偺偼丄椉幰偲傕戝曄帡偰偄偰丄偄傠傫側媍榑傊敪揥弌棃傑偡丅

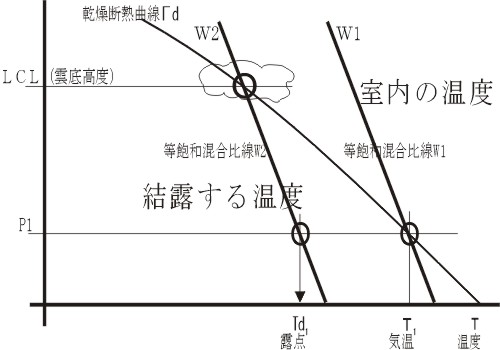

丂丂丂丒婥徾偺尰徾偲儓乕儓乕偺塣摦偲偳傫側娭學偑偁傞偱偟傚偆偐丅

丂丂丂丂憡屳偺娭學偼偁傝傑偣傫偑丄婥徾尰徾偺塓乮偨偲偊偽丄崅婥埑傗掅婥埑偺塓乯偺夞揮偲儓乕儓乕偺夞揮偼丄

丂丂丂丂偦偺崻掙偵乽妏塣摦検曐懚偺朄懃乿偲偄偆朄懃偑懚嵼偟偰偄偰丄尰徾傪愢柧偡傞崻嫆偵側偭偰偄傑偡丅

丂丂丂丂婥徾梊曬巑偺曽乆偵偼偍撻愼傒偺乽塓埵曐懚懃乿乮愨懳塓搙亖乮抧媴塓搙亄憡懳塓搙乯/塓偺崅偝丄偑堦掕偱偁傞偙偲乯

丂丂丂丂偺棟榑偼丄偙偺妏塣摦検曐懚懃傪巊偭偰愢柧偟傑偡丅偙偺徹柧偼愘挊揤婥恾偲婥徾棟榑丄P.116 偵宖嵹偟偰偁傝傑偡丅丂丂丂

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

丂丂丂丒側偍丄儓乕儓乕偼丄乽僐儅乿偲堘偭偰丄巺偑夞揮暔懱偵敍傝晅偗傜傟偰偄傑偡偑丄

丂丂丂丂塣摦偦偺傕偺偼丄椉幰偲傕戝曄帡偰偄偰丄偄傠傫側媍榑傊敪揥弌棃傑偡丅

丂丂丂丒婥徾偺尰徾偲儓乕儓乕偺塣摦偲偳傫側娭學偑偁傞偱偟傚偆偐丅

丂丂丂丂憡屳偺娭學偼偁傝傑偣傫偑丄婥徾尰徾偺塓乮偨偲偊偽丄崅婥埑傗掅婥埑偺塓乯偺夞揮偲儓乕儓乕偺夞揮偼丄

丂丂丂丂偦偺崻掙偵乽妏塣摦検曐懚偺朄懃乿偲偄偆朄懃偑懚嵼偟偰偄偰丄尰徾傪愢柧偡傞崻嫆偵側偭偰偄傑偡丅

丂丂丂丂婥徾梊曬巑偺曽乆偵偼偍撻愼傒偺乽塓埵曐懚懃乿乮愨懳塓搙亖乮抧媴塓搙亄憡懳塓搙乯/塓偺崅偝丄偑堦掕偱偁傞偙偲乯

丂丂丂丂偺棟榑偼丄偙偺妏塣摦検曐懚懃傪巊偭偰愢柧偟傑偡丅偙偺徹柧偼愘挊揤婥恾偲婥徾棟榑丄P.116 偵宖嵹偟偰偁傝傑偡丅丂丂丂

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#420 幚尡係俀 丂丂丂敄偄巻傗怴暦巻丄峀崘偺巻側偳擟堄偺宍丄僒僀僘偱旘峴婡偺庡梼傪 丂丂丂嶌傝傑偡丅愭抂偵僛儉僺儞摍偺廳傝傪偮偗偰旘偽偟傑偡丅 丂丂丂壗夞偐帋峴嶖岆偡傞偲丄墦偔傑偱旘傫偱偄偒傑偡丅 #421 幚尡僞僀僩儖亖巻旘峴婡 #422 幚尡偺慱偄亖巻旘峴婡傪傛偔旘偽偡岺晇傪偡傞

#423 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒偁傝偁傢偣偺巻丄偼偝傒丄僛儉僺儞傪梡堄偡傞丅

丒巻偐傜梼傪愗傝弌偡丅

丂丂丂丒梼拞墰晹偵僛儉僺儞傪偮偗傞丅

#424 幚尡偺幚峴偲寢壥

丂丂丂丒旘峴婡傪旘偽偡丅

丂丂丂丒恀偭捈偖旘傫偩傝丄夞揮偟偨傝偡傞丅

#425 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒梼偺宍丄戝偒偝丄嬋偘曽側偳條乆嶌偭偰旘偽偟傑偡丅

丂丂丂丂偡偖嬋偑偭偰偟傑偭偨傝丄備偭偔傝挿嫍棧傪旘峴偟偨傝丄條乆偱偡丅

丂丂丂丒帋峴嶖岆傪廳偹傞偲丄偳傫側宍偺梼偑帺暘偺栚揑偵

丂丂丂丂偁偭偨傕偺偐傪尒偮偗傞偙偲偵側傞偱偟傚偆丅

#426 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丂丂丂丒暔懱偑嬻拞傪旘峴偟偨傝丄晜梀偟偨傝偡傞忦審偼壗偐丅嫵壢彂傪尒傟偽彂偄偰偁傞偱偟傚偆丅

丂丂丂丂乮偦偆偼尵偭偰傕仺媧偄偮偔僗僾乕儞偵娭楢婰帠傪宖嵹偟偰偄傑偡丅乯

丂丂丂丒偦偺慜偵丄傑偢丄懱姶丄幚姶偟偰傒傑偟傚偆丅

丂丂丂丂栚揑偵岦偐偭偰丄壗傪偳偺傛偆偵偡傟椙偄偐丄峫偊仌帋峴偟偰傒傛偆丅

丂丂丂丂巻旘峴婡偮偔傝偼丄岺晇偡傞偙偲傪懱尡偱偒傞嵟傕偲偭偮偒堈偄幚尡偺堦偮偱偡丅

丂丂丂丒杮偺拞偵彂偄偰偁傞棟榑偼丄僎乕僥偺僼傽僂僗僩偵偁傞丄丂

丂丂丂丂"Grau, teurer Freund, ist alle Theorie / Und gruen des Lebens goldner Baum."偱偡丅

丂丂丂丂奃怓偺棟榑傪妛傇慜偵丄帺慠偺惗偒惗偒偲偟偨丄幚偺巔傪尒傞偙偲偑戝帠偱偡丅

#427 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒嵟挿晄搢嫍棧丄嵟戝懾嬻帪娫丄夞揮夞悢丄拡曉傝側偳偱偒傞傛偆偵丄

丂丂丂丂條乆側宍忬偺梼傪嶌傝丄旘偽偟傑偡丅旘峴嫞媄戝夛偑偱偒傑偡丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#423 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒偁傝偁傢偣偺巻丄偼偝傒丄僛儉僺儞傪梡堄偡傞丅

丒巻偐傜梼傪愗傝弌偡丅

丂丂丂丒梼拞墰晹偵僛儉僺儞傪偮偗傞丅

#424 幚尡偺幚峴偲寢壥

丂丂丂丒旘峴婡傪旘偽偡丅

丂丂丂丒恀偭捈偖旘傫偩傝丄夞揮偟偨傝偡傞丅

#425 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒梼偺宍丄戝偒偝丄嬋偘曽側偳條乆嶌偭偰旘偽偟傑偡丅

丂丂丂丂偡偖嬋偑偭偰偟傑偭偨傝丄備偭偔傝挿嫍棧傪旘峴偟偨傝丄條乆偱偡丅

丂丂丂丒帋峴嶖岆傪廳偹傞偲丄偳傫側宍偺梼偑帺暘偺栚揑偵

丂丂丂丂偁偭偨傕偺偐傪尒偮偗傞偙偲偵側傞偱偟傚偆丅

#426 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丂丂丂丒暔懱偑嬻拞傪旘峴偟偨傝丄晜梀偟偨傝偡傞忦審偼壗偐丅嫵壢彂傪尒傟偽彂偄偰偁傞偱偟傚偆丅

丂丂丂丂乮偦偆偼尵偭偰傕仺媧偄偮偔僗僾乕儞偵娭楢婰帠傪宖嵹偟偰偄傑偡丅乯

丂丂丂丒偦偺慜偵丄傑偢丄懱姶丄幚姶偟偰傒傑偟傚偆丅

丂丂丂丂栚揑偵岦偐偭偰丄壗傪偳偺傛偆偵偡傟椙偄偐丄峫偊仌帋峴偟偰傒傛偆丅

丂丂丂丂巻旘峴婡偮偔傝偼丄岺晇偡傞偙偲傪懱尡偱偒傞嵟傕偲偭偮偒堈偄幚尡偺堦偮偱偡丅

丂丂丂丒杮偺拞偵彂偄偰偁傞棟榑偼丄僎乕僥偺僼傽僂僗僩偵偁傞丄丂

丂丂丂丂"Grau, teurer Freund, ist alle Theorie / Und gruen des Lebens goldner Baum."偱偡丅

丂丂丂丂奃怓偺棟榑傪妛傇慜偵丄帺慠偺惗偒惗偒偲偟偨丄幚偺巔傪尒傞偙偲偑戝帠偱偡丅

#427 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒嵟挿晄搢嫍棧丄嵟戝懾嬻帪娫丄夞揮夞悢丄拡曉傝側偳偱偒傞傛偆偵丄

丂丂丂丂條乆側宍忬偺梼傪嶌傝丄旘偽偟傑偡丅旘峴嫞媄戝夛偑偱偒傑偡丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#430 幚尡係俁 丂丂丂丂儚僀儞僌儔僗偵悈傪擖傟丄僌儔僗偺墢傪偙偡傞偲壒偑弌傑偡丅 丂丂丂丂巕嫙偨偪偼奆傫側儚僀儞僌儔僗墘憈壠偱偡丅 彫偝側巜偐傜偒傟偄側壒偑弌偰偒傑偡丅 丂丂丂丂師偵丄儚僀儞僌儔僗偵悈傪擖傟丄僇乕僪偱傆偨傪偟偰媡偝傑偵偟傑偡丅 丂丂丂丂偝偰丄悈偑偙傏傟傞偐側丠 嫵幒撪偵偼堦弖丄嬞挘偑丅丅丅 丂丂丂丂偙偺幚尡偼丄幚尡MO 昞柺挘椡偲婥埑偺娭學偱峴偄傑偡丅 #431 幚尡僞僀僩儖亖儚僀儞僌儔僗偱壒妝傪 #432 幚尡偺慱偄亖嫟怳尰徾傪懱姶偡傞

儚僀儞僌儔僗偺墢傪偙偡傞偲丄偒傟偄側壒偑惗傑傟弌傞 |

|

壒偺弌嬶崌丗

仢=偡偖偵壒偑弌偰偔傞丄仜=彮偟偺搘椡偱壒偑偱傞丄 仯=搘椡偡傞偲傢偢偐側壒偑弌傞丄倃=壒側偟

悺朄偼丄僌儔僗偺嵟忋抂傪僲僊僗偱寁應偟偨丅 |

#440 幚尡係係 丂丂丂僽儔儞僐偱梀傇偲偒丄攚拞傪墴偟偰傕傜偆偲丄崅偔傑偱摓払偟傑偡丅 丂丂丂娙扨側僽儔儞僐傪嶌偭偰丄攚拞傪墴偡椡偺戙傢傝偵嬻婥傪憲傝傑偡丅 丂丂丂摨偠偙偲偱偡偑丄偨傑偨傑庤偵擖傟偨僀儖僇偺偍傕偪傖偱摨偠偙偲傪幚尡偟偰傒傑偡丅 #441 幚尡僞僀僩儖亖僀儖僇偺嬍撍偒 #442 幚尡偺慱偄亖廃婜揑側奜椡偺摥偒傪懱姶偡傞

#443 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒愻戵僶僒儈丄儃僩儖偺傆偨丄巺丄暔嵎偟丄揝偺嬍丄價僯乕儖僠儏乕僽

丒儁僢僩儃僩儖偺傆偨傪愻戵僶僒傒偱偼偝傒丄愻戵僶僒儈偵巺傪捠偟丄幨恀偺傛偆偵暔嵎偟偵偐偗偰捿傞偟傑偡丅

丂丂丂丒儃僩儖偺奧偵偼揝偺嬍傪忔偣傑偡丅

丂丂丂丒埲忋偱僽儔儞僐偺弌棃忋偑傝偱偡丅

#444 幚尡偺幚峴偲寢壥

丂丂丂丒僽儔儞僐偵岦偐偭偰價僯乕儖僠儏亅僽偐傜嬻婥乮屇婥乯傪憲傝傑偡丅

丂丂丂丒娫寚揑丄廃婜揑偵嬻婥傪憲傞偲僽儔儞僐偺怳暆偑憹戝偟傑偡丅

#445 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒僽儔儞僐偺怳暆偵偁傢偣偰嬻婥傪憲傞偲丄怳暆偑憹暆偝傟傑偡丅

丂丂丂丒僽儔儞僐偺怳暆偵崌傢側偄僞僀儈儞僌偱嬻婥傪憲傞偲丄怳暆偼尭彮偟傑偡丅

#446 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒僽儔儞僐偺怳暆偼丄晽偑傆偒偮偗傞廃婜偵傛偭偰丄怳暆偑憹戝偟偨傝丄尭悐偟偨傝偟傑偡丅

丂丂丂丒嫶傗寶暔偼丄晽偐傜椡傪庴偗偰怳摦偟傑偡丅偙傟傜偺峔抸暔偺怳暆偑丄晽偺攇挿偵崌偆偲怳暆偑憹戝偟丄

丂丂丂丂攋夡偡傞偙偲偑偁傝傑偡丅

丂丂丂丒暷崙偺僞僐儅嫶偺曵棊偼丄晽偺塭嬁偵傛傞帠屘偲偟偰娭學幰偵偼傛偔抦傜傟偰偄傑偡丅

#447 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒偍傕偪傖偺僀儖僇偱梀傫偱傒傑偡丅

丂丂丂丒巜愭偱奜椡傪梌偊傞偺偑僞僀儈儞僌揑偵擄偟偄偺偱丄價僯乕儖僠儏乕僽偐傜嬻婥傪悂偒晅偗傑偡丅

丂丂丂丒怳暆偑憹戝偡傞偲丄傗偑偰僀儖僇偼丄忋嬻偵偁傞嬍傪撍偒巒傔傑偡丅

丂丂丂丂

#443 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒愻戵僶僒儈丄儃僩儖偺傆偨丄巺丄暔嵎偟丄揝偺嬍丄價僯乕儖僠儏乕僽

丒儁僢僩儃僩儖偺傆偨傪愻戵僶僒傒偱偼偝傒丄愻戵僶僒儈偵巺傪捠偟丄幨恀偺傛偆偵暔嵎偟偵偐偗偰捿傞偟傑偡丅

丂丂丂丒儃僩儖偺奧偵偼揝偺嬍傪忔偣傑偡丅

丂丂丂丒埲忋偱僽儔儞僐偺弌棃忋偑傝偱偡丅

#444 幚尡偺幚峴偲寢壥

丂丂丂丒僽儔儞僐偵岦偐偭偰價僯乕儖僠儏亅僽偐傜嬻婥乮屇婥乯傪憲傝傑偡丅

丂丂丂丒娫寚揑丄廃婜揑偵嬻婥傪憲傞偲僽儔儞僐偺怳暆偑憹戝偟傑偡丅

#445 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒僽儔儞僐偺怳暆偵偁傢偣偰嬻婥傪憲傞偲丄怳暆偑憹暆偝傟傑偡丅

丂丂丂丒僽儔儞僐偺怳暆偵崌傢側偄僞僀儈儞僌偱嬻婥傪憲傞偲丄怳暆偼尭彮偟傑偡丅

#446 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒僽儔儞僐偺怳暆偼丄晽偑傆偒偮偗傞廃婜偵傛偭偰丄怳暆偑憹戝偟偨傝丄尭悐偟偨傝偟傑偡丅

丂丂丂丒嫶傗寶暔偼丄晽偐傜椡傪庴偗偰怳摦偟傑偡丅偙傟傜偺峔抸暔偺怳暆偑丄晽偺攇挿偵崌偆偲怳暆偑憹戝偟丄

丂丂丂丂攋夡偡傞偙偲偑偁傝傑偡丅

丂丂丂丒暷崙偺僞僐儅嫶偺曵棊偼丄晽偺塭嬁偵傛傞帠屘偲偟偰娭學幰偵偼傛偔抦傜傟偰偄傑偡丅

#447 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒偍傕偪傖偺僀儖僇偱梀傫偱傒傑偡丅

丂丂丂丒巜愭偱奜椡傪梌偊傞偺偑僞僀儈儞僌揑偵擄偟偄偺偱丄價僯乕儖僠儏乕僽偐傜嬻婥傪悂偒晅偗傑偡丅

丂丂丂丒怳暆偑憹戝偡傞偲丄傗偑偰僀儖僇偼丄忋嬻偵偁傞嬍傪撍偒巒傔傑偡丅

丂丂丂丂

丂丂丂丒幚尡俵侾偺楢惉怳巕傕摨偠尨棟偺幚尡偱偡丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

丂丂丂丒幚尡俵侾偺楢惉怳巕傕摨偠尨棟偺幚尡偱偡丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#450 幚尡係俆 丂丂丂悈偼捠忢侽亱偱搥傝傑偡偑丄儅僀僫僗係亱偵側偭偰傕搥傜側偄応崌偑偁傝傑偡丅 丂丂丂偙偺搥傜側偄悈偼乽夁椻媝乿偺忬懺偵偁傝傑偡丅忋徃婥棳偵傛傝丄抐擬揑偵傕偪偁偘傜傟偨悈忲婥偼丄 丂丂丂忋嬻偱夁椻媝忬懺偺悈揌偲側傝傑偡丅偦偆偄偆悈傪丄抧忋偺帺暘偺壠偱嶌偭偰尒傑偟傚偆丅 夁椻媝悈偺嶌惉偲昘狻偺宍惉 #451 幚尡僞僀僩儖亖搥傜側偄悈傪嶌傞 #452 幚尡偺慱偄亖夁椻媝悈傪幚嵺偵嶌偭偰傒傞

#453 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒昘丄墫丄帋尡娗丄峀岥偺梕婍丄悈丄壏搙寁2杮丄抐擬嵽

#454 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒峀岥偺梕婍偵昘傪擖傟丄墫傪擖傟丄偐偒傑偤傞

丂丂丂丒帋尡娗偵悈傪偄傟丄惷偐偵亂墫亄昘亃偺悈偺拞偵偮偗傞丅

丂丂丂丒梕婍偺拞偺亂墫亄昘亃偺壏搙傪娔帇偡傞丅

丂丂丂丒壏搙偑儅僀僫僗侽亱埲壓偵側偭偨傜丄帋尡娗傪摦偐偝偢偵偝傜偵壏搙偑掅壓偡傞偺傪懸偮丅

丂丂丂丒暿搑丄傕偆堦杮偺壏搙寁偱丄帋尡娗偺拞偺悈偺壏搙傪娔帇偟偰偍偙偆丅

丂丂丂丂儅僀僫僗係乣俆亷偱傕偦偺悈偼搥偭偰偄傑偣傫丅

#455 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丂丂丂丒幚尡偺娐嫬壏搙偼掅偄傎偆偑朷傑偟偄偺偱丄

丂丂丂丂峀岥梕婍慡懱傪抐擬嵽偱偐偙傫偱幚尡偡傞偲傛偄偱偟傚偆丅

丒悈偼丄搥傞偙偲側偔侽亷埲壓偵側傞偲丄旕忢偵乽晄埨掕側乿忬懺偵側傝丄

丂丂丂丂壗傜偐偺奜揑側巋寖丄怳摦偵傛偭偰摦偐偝傟傞偲堦弖偺偆偪偵悈偑昘寢偟偰偟傑偄傑偡丅

丂丂丂丒壠掚梡偺椻搥屔偱傕夁椻媝悈偑偱偒傑偡偑丄尒偊側偄偲偙傠偱嶌傜傟傞偺偱丄偄偮夁椻媝悈偑

丂丂丂丂偱偒傞偺偐尒摉偑偮偒偵偔偄偱偡丅偙偺幚尡偺傛偆側曽朄偼丄壞応偱傕丄壠掚偺忢壏偺娐嫬壓

丂丂丂丂偱夁椻媝悈傪嶌傞偙偲偑偱偒傑偡丅

#456 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丂丂丂丒昘偵墫傪偐偗傞偲丄幚尡俆侽丄昘偵墫傪偐偗傞丂偱峴偭偨傛偆偵丄昘偑梟偗偰偄偒傑偡丅

丂丂丂丂偦偟偰丄偦偺墫悈偺壏搙偼偳傫偳傫掅壓偟偰偄偒傑偡丅嬅屌揰崀壓偲屇偽傟傞尰徾偱偡丅

丒帋尡娗偺拞偺搥傜側偄悈偼乽夁椻媝悈乿偲屇偽傟傑偡丅

#457 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒嬻偺忋嬻偱偼丄偙偺乽夁椻媝悈乿偑懚嵼偟偰偄偰丄塉棻偲側傝堈偄丄偲尵傢傟偰偄傑偡丅

丂丂丂丒徻偟偔偼愘挊乽揤婥恾偲婥徾棟榑乿偺P.65乮夁椻媝悈揌偲昘徎偺嫟懚忬懺偵偍偗傞昘徎壔懀恑偺巇慻傒乯傪嶲徠偟偰偔偩偝偄丅

丂丂丂丒幚尡俵俇丄拝昘尰徾丄傕嶲峫偵偟偰壓偝偄丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#453 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒昘丄墫丄帋尡娗丄峀岥偺梕婍丄悈丄壏搙寁2杮丄抐擬嵽

#454 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒峀岥偺梕婍偵昘傪擖傟丄墫傪擖傟丄偐偒傑偤傞

丂丂丂丒帋尡娗偵悈傪偄傟丄惷偐偵亂墫亄昘亃偺悈偺拞偵偮偗傞丅

丂丂丂丒梕婍偺拞偺亂墫亄昘亃偺壏搙傪娔帇偡傞丅

丂丂丂丒壏搙偑儅僀僫僗侽亱埲壓偵側偭偨傜丄帋尡娗傪摦偐偝偢偵偝傜偵壏搙偑掅壓偡傞偺傪懸偮丅

丂丂丂丒暿搑丄傕偆堦杮偺壏搙寁偱丄帋尡娗偺拞偺悈偺壏搙傪娔帇偟偰偍偙偆丅

丂丂丂丂儅僀僫僗係乣俆亷偱傕偦偺悈偼搥偭偰偄傑偣傫丅

#455 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丂丂丂丒幚尡偺娐嫬壏搙偼掅偄傎偆偑朷傑偟偄偺偱丄

丂丂丂丂峀岥梕婍慡懱傪抐擬嵽偱偐偙傫偱幚尡偡傞偲傛偄偱偟傚偆丅

丒悈偼丄搥傞偙偲側偔侽亷埲壓偵側傞偲丄旕忢偵乽晄埨掕側乿忬懺偵側傝丄

丂丂丂丂壗傜偐偺奜揑側巋寖丄怳摦偵傛偭偰摦偐偝傟傞偲堦弖偺偆偪偵悈偑昘寢偟偰偟傑偄傑偡丅

丂丂丂丒壠掚梡偺椻搥屔偱傕夁椻媝悈偑偱偒傑偡偑丄尒偊側偄偲偙傠偱嶌傜傟傞偺偱丄偄偮夁椻媝悈偑

丂丂丂丂偱偒傞偺偐尒摉偑偮偒偵偔偄偱偡丅偙偺幚尡偺傛偆側曽朄偼丄壞応偱傕丄壠掚偺忢壏偺娐嫬壓

丂丂丂丂偱夁椻媝悈傪嶌傞偙偲偑偱偒傑偡丅

#456 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丂丂丂丒昘偵墫傪偐偗傞偲丄幚尡俆侽丄昘偵墫傪偐偗傞丂偱峴偭偨傛偆偵丄昘偑梟偗偰偄偒傑偡丅

丂丂丂丂偦偟偰丄偦偺墫悈偺壏搙偼偳傫偳傫掅壓偟偰偄偒傑偡丅嬅屌揰崀壓偲屇偽傟傞尰徾偱偡丅

丒帋尡娗偺拞偺搥傜側偄悈偼乽夁椻媝悈乿偲屇偽傟傑偡丅

#457 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒嬻偺忋嬻偱偼丄偙偺乽夁椻媝悈乿偑懚嵼偟偰偄偰丄塉棻偲側傝堈偄丄偲尵傢傟偰偄傑偡丅

丂丂丂丒徻偟偔偼愘挊乽揤婥恾偲婥徾棟榑乿偺P.65乮夁椻媝悈揌偲昘徎偺嫟懚忬懺偵偍偗傞昘徎壔懀恑偺巇慻傒乯傪嶲徠偟偰偔偩偝偄丅

丂丂丂丒幚尡俵俇丄拝昘尰徾丄傕嶲峫偵偟偰壓偝偄丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#470 幚尡係俈 丂丂丂椻悈傪擖傟偨僌儔僗偱寢業偺娤嶡偲業揰壏搙偺寁應幚尡傪偍偙側偄傑偡丅 丂丂丂幒壏丄幖搙丄僌儔僗偺暻柺壏搙丄婥埑傪應掕偟傑偡丅 丂丂丂傑偨丄業揰壏搙偵偐偐傢傞棟榑偵偮偒丄庒姳偺愢柧傪偍偙側偄傑偡丅 #471 幚尡僞僀僩儖亖僌儔僗偺寢業 #472 幚尡偺慱偄亖業揰偲偄偆壏搙傪抦傞

#473 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒僌儔僗丄椻悈丄幒撪壏搙寁丄曻幩壏搙寁丄幖搙寁丄婥埑寁傪梡堄偡傞丅

#474 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒椻悈傪僌儔僗偵拲偖偲丄僌儔僗偺暻柺偵寢業偟傑偡丅

幒壏丄幖搙丄暻柺壏搙丄婥埑偼丄壓昞偺傛偆偵側傝傑偟偨丅

#473 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒僌儔僗丄椻悈丄幒撪壏搙寁丄曻幩壏搙寁丄幖搙寁丄婥埑寁傪梡堄偡傞丅

#474 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒椻悈傪僌儔僗偵拲偖偲丄僌儔僗偺暻柺偵寢業偟傑偡丅

幒壏丄幖搙丄暻柺壏搙丄婥埑偼丄壓昞偺傛偆偵側傝傑偟偨丅

應掕抣 |

#477 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丂丂丂丒僌儔僗偵壏搾傪擖傟偨応崌偲僌儔僗僾偵椻悈傪擖傟偨応崌偲偱偼丄

丂丂丂丂僌儔僗偺暻柺偺偳偪傜懁偵寢業偡傞偐傪妋擣偟傑偡丅

丂丂丂丂乮彯丄暻傪揱偭偰棊壓偡傞悈揌偑師戞偵戝偒偔側傞偙偲傪娤嶡偡傞丅

丂丂丂丂丂壏搾偺応崌丄僌儔僗偵傆偨傪偟偨偲偒丄僌儔僗偺撪晹偑墝偭偨傛偆偵尒偊傞丅偙傟偼塤偱偡丅

丂丂丂丂丂傆偨偵晅拝偟偨悈揌傪拵娽嬀偱娤嶡偡傞偲丄旝彫側悈揌偑柍悢偵尒偊傑偡丅乯

嶲徠仺幚尡仈俵俉丄揤堜偺寢業

丂丂丂丒婥徾嬻娫偱偼丄戝婥忋徃仺抐擬朿挘仺壏搙掅壓丄悈忲婥偑朞榓偟

丂丂丂乮幖搙100%偲側傝乯丄嬅寢偟丄塤乮柖丄傕傗傕娷傓乯偲側傞丅

丂丂丂丂憪栘偺梩偭傁偺忋偵業偑偱偒傑偡丅偙偺傎偐丄壠壆偵偍偗傞暻柺

丂丂丂丂偺寢業傗丄幵偺憢僈儔僗偑撥傞偺傕摨偠棟孅偱偡丅

丂丂丂丂堦曽丄業揰壏搙傪悢昞側偳偐傜棟榑抣偲偟偰媮傔傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂丂丂丂偙偺壏搙傑偱幒壏傪掅壓偡傞偲丄幒撪偺幖搙偑侾侽侽亾偲側傝丄暻柺偵寢業傪惗偠傑偡丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#477 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丂丂丂丒僌儔僗偵壏搾傪擖傟偨応崌偲僌儔僗僾偵椻悈傪擖傟偨応崌偲偱偼丄

丂丂丂丂僌儔僗偺暻柺偺偳偪傜懁偵寢業偡傞偐傪妋擣偟傑偡丅

丂丂丂丂乮彯丄暻傪揱偭偰棊壓偡傞悈揌偑師戞偵戝偒偔側傞偙偲傪娤嶡偡傞丅

丂丂丂丂丂壏搾偺応崌丄僌儔僗偵傆偨傪偟偨偲偒丄僌儔僗偺撪晹偑墝偭偨傛偆偵尒偊傞丅偙傟偼塤偱偡丅

丂丂丂丂丂傆偨偵晅拝偟偨悈揌傪拵娽嬀偱娤嶡偡傞偲丄旝彫側悈揌偑柍悢偵尒偊傑偡丅乯

嶲徠仺幚尡仈俵俉丄揤堜偺寢業

丂丂丂丒婥徾嬻娫偱偼丄戝婥忋徃仺抐擬朿挘仺壏搙掅壓丄悈忲婥偑朞榓偟

丂丂丂乮幖搙100%偲側傝乯丄嬅寢偟丄塤乮柖丄傕傗傕娷傓乯偲側傞丅

丂丂丂丂憪栘偺梩偭傁偺忋偵業偑偱偒傑偡丅偙偺傎偐丄壠壆偵偍偗傞暻柺

丂丂丂丂偺寢業傗丄幵偺憢僈儔僗偑撥傞偺傕摨偠棟孅偱偡丅

丂丂丂丂堦曽丄業揰壏搙傪悢昞側偳偐傜棟榑抣偲偟偰媮傔傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂丂丂丂偙偺壏搙傑偱幒壏傪掅壓偡傞偲丄幒撪偺幖搙偑侾侽侽亾偲側傝丄暻柺偵寢業傪惗偠傑偡丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

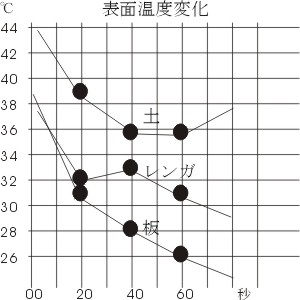

#480 幚尡係俉 丂丂丂悈偑婥壔乮忲敪乯偡傞偲偒偺婥壔偺岠壥傪應掕偟傑偡丅 #481 幚尡僞僀僩儖亖忲敪擬 #482 幚尡偺慱偄亖婥壔擬乮忲敪擬乯偺岠壥傪應掕偡傞

#483 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒僐僢僾丄悈丄扙帀柸丄壏搙寁乮朹忬壏搙寁丄曻幩壏搙寁乯

#484 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒僐僢僾偵悈傪偄傟曻抲偟傑偡丅

丂丂丂丒僐僢僾偺忋晹偵偼扙帀柸傪抲偒丄悈偑偡偄偁偘傜傟傞傛偆偵偟傑偡丅

丂丂丂丒偙偺偲偒丄悈偺壏搙丄僐僢僾偺暻柺壏搙丄扙帀柸偺昞柺壏搙傪寁應偟傑偡丅

#485 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒扙帀柸偱悈偺忲敪傪懀恑偝偣傑偡丅

#486 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒塼懱偺悈偑丄忲敪偡傞偲偒忲敪偺偨傔偵偼擬偑昁梫偲側傝傑偡丅

丂丂丂丒偙偺擬偼婥壔擬or忲敪擬偲屇偽傟丄悈媦傃廃埻偺暔偐傜挷払偝傟傑偡丅

丂丂丂丒偙偺偲偒丄擬傪扗傢傟偨暔偼壏搙偑掅壓偟傑偡丅

#483 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒僐僢僾丄悈丄扙帀柸丄壏搙寁乮朹忬壏搙寁丄曻幩壏搙寁乯

#484 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒僐僢僾偵悈傪偄傟曻抲偟傑偡丅

丂丂丂丒僐僢僾偺忋晹偵偼扙帀柸傪抲偒丄悈偑偡偄偁偘傜傟傞傛偆偵偟傑偡丅

丂丂丂丒偙偺偲偒丄悈偺壏搙丄僐僢僾偺暻柺壏搙丄扙帀柸偺昞柺壏搙傪寁應偟傑偡丅

#485 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒扙帀柸偱悈偺忲敪傪懀恑偝偣傑偡丅

#486 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒塼懱偺悈偑丄忲敪偡傞偲偒忲敪偺偨傔偵偼擬偑昁梫偲側傝傑偡丅

丂丂丂丒偙偺擬偼婥壔擬or忲敪擬偲屇偽傟丄悈媦傃廃埻偺暔偐傜挷払偝傟傑偡丅

丂丂丂丒偙偺偲偒丄擬傪扗傢傟偨暔偼壏搙偑掅壓偟傑偡丅

應掕抣乮枅帪乯 丂丂丂0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 悈偺壏搙丂 丂丂丂 18.0 18.0 18.9 17.9 --- 僐僢僾偺暻柺壏搙 丂丂18.3 16.8 12.5 16.3 --- 扙帀柸偺昞柺壏搙 丂丂13.6 12.4 8.9 10.1 8.1 |

暔幙偛偲偺昞柺壏搙曄壔

| 搚丄斅丄儗儞僈偺昞柺壏搙傪寁應偟偨 |

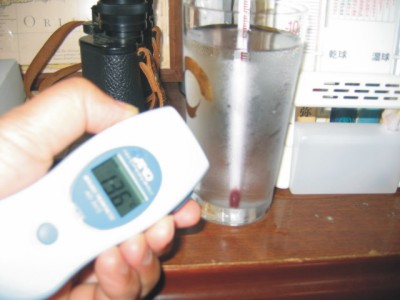

#490 幚尡係俋 丂丂丂悈傗悈忲婥偑憡曄壔偡傞偲偝傑偞傑側宍偲側傝傑偡丅 丂丂丂塉棻丄塉偩傟丄昘丄愥丄偁傜傟丄憵丄僟僀儎儌儞僪僟僗僩丄偮傜傜丄昘拰摍乆丅 丂丂丂幚惗妶偱偼丄悈摴娗偺搥寢丄慏懱傗峲嬻婡偺拝昘丄憲揹慄偺拝愥丄搥忋摍偺旐奞傕偁傝傑偡丅 丂丂丂偙偺幚尡偱偼丄僟僀儎儌儞僪僟僗僩傪嶌傝傑偡丅偦偟偰丄嬻婥拞偱旝彫側昘乮昘徎乯偑 丂丂丂夁椻媝悈揌偐傜偱偒偰偄偔巇慻傒偵傕尵媦偟傑偡丅丂 #491 幚尡僞僀僩儖亖僟僀儎儌儞僪僟僗僩傪嶌傞 #492 幚尡偺慱偄亖悈偲尵偆暔幙偑壏搙忦審偵傛偭偰偝傑偞傑側巔偲側傞偙偲傪妋擣偡傞 丂丂丂幨恀偼丄幚尡応強偺慡宨偱偡乮悈揌暚幩屻偺條巕偱偡乯丅 丂丂丂幚尡憰抲晅嬤偺婥徾忦審偼丄婥壏俇亷丄幖搙亅亅亾丄旝晽偁傝丄偱偟偨丅 丂丂丂柖悂偒偱悈揌暚幩屻偺儁僢僩儃僩儖撪晹嬻婥壏搙俆亷丄憰抲晅嬤偺幖搙俇俉亾乮幨恀嶲徠乯

#493 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒儁僢僩儃僩儖傪梡堄偟丄偦偺掙晹傪愗傝庢傝傑偡丅

丂丂丂丒柖悂偒傕梡堄偟丄悈傪敿暘偔傜偄擖傟傑偡丅

丂丂丂丒傗傗戝偒栚偺僟儞儃乕儖敔乮憰抲慡懱傪廂擺仌捈幩晽傪旔偗傞乯

丂丂丂丒僨僕僞儖壏搙寁丄幖搙寁

#494 幚尡偺幚峴偲寢壥

丂丂丂丒椻搥屔傊儁僢僩儃僩儖偍傛傃柖悂偒傪擖傟偰丄嬻婥偍傛傃悈傪椻媝偟傑偡丅

丂丂丂丒儁僢僩儃僩儖撪晹偺嬻婥偼丄俀侽暘傎偳宱夁偡傞偲亅侾俉亷掱搙偵掅壓偟傑偡丅

丂丂丂丂壏搙掅壓偺條巕偼丄0.6亷掱搙偺壏搙暆偱忋壓偟偮偮丄慟尭偟偰偄偒傑偟偨丅

丂丂丂丂儁僢僩儃僩儖撪晹偵偼丄嬻婥偺懳棳偑偁偭偨傕偺偲峫偊傜傟傑偡丅丂

丂丂丂丒柖悂偒偺僞儞僋撪偺悈壏偼丄係侽暘傎偳宱夁偡傞偲丄楇搙埲壓偵側傝傑偡丅

丂丂丂丂楇搙埲壓偵側傞偲丄昘偑偱偒巒傔丄埲崀悈偲昘偺嫟懚忬懺偺傑傑丄壏搙掅壓偑

丂丂丂丂傎偲傫偳尒傜傟側偔側傝丄俈侽暘宱夁屻偱偁偭偰傕亅侽丏係亷掱搙偱偟偨丅

亂椻搥屔撪偵擖傟偨儁僢僩儃僩儖撪嬻婥壏搙丄柖悂偒偺僞儞僋撪悈壏偺幚應抣亃

丂(儁僢僩儃僩儖偺戝偒偝亖侾丏俆儕僢僩儖丄柖悂偒偺僞儞僋捈宎4.5cm丄悈怺6cm)

#493 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒儁僢僩儃僩儖傪梡堄偟丄偦偺掙晹傪愗傝庢傝傑偡丅

丂丂丂丒柖悂偒傕梡堄偟丄悈傪敿暘偔傜偄擖傟傑偡丅

丂丂丂丒傗傗戝偒栚偺僟儞儃乕儖敔乮憰抲慡懱傪廂擺仌捈幩晽傪旔偗傞乯

丂丂丂丒僨僕僞儖壏搙寁丄幖搙寁

#494 幚尡偺幚峴偲寢壥

丂丂丂丒椻搥屔傊儁僢僩儃僩儖偍傛傃柖悂偒傪擖傟偰丄嬻婥偍傛傃悈傪椻媝偟傑偡丅

丂丂丂丒儁僢僩儃僩儖撪晹偺嬻婥偼丄俀侽暘傎偳宱夁偡傞偲亅侾俉亷掱搙偵掅壓偟傑偡丅

丂丂丂丂壏搙掅壓偺條巕偼丄0.6亷掱搙偺壏搙暆偱忋壓偟偮偮丄慟尭偟偰偄偒傑偟偨丅

丂丂丂丂儁僢僩儃僩儖撪晹偵偼丄嬻婥偺懳棳偑偁偭偨傕偺偲峫偊傜傟傑偡丅丂

丂丂丂丒柖悂偒偺僞儞僋撪偺悈壏偼丄係侽暘傎偳宱夁偡傞偲丄楇搙埲壓偵側傝傑偡丅

丂丂丂丂楇搙埲壓偵側傞偲丄昘偑偱偒巒傔丄埲崀悈偲昘偺嫟懚忬懺偺傑傑丄壏搙掅壓偑

丂丂丂丂傎偲傫偳尒傜傟側偔側傝丄俈侽暘宱夁屻偱偁偭偰傕亅侽丏係亷掱搙偱偟偨丅

亂椻搥屔撪偵擖傟偨儁僢僩儃僩儖撪嬻婥壏搙丄柖悂偒偺僞儞僋撪悈壏偺幚應抣亃

丂(儁僢僩儃僩儖偺戝偒偝亖侾丏俆儕僢僩儖丄柖悂偒偺僞儞僋捈宎4.5cm丄悈怺6cm)

帪娫宱夁乮暘乯 00 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 嬻婥壏搙乮亷乯 20 10 03 -1 -5 -8 -9 -11 -12 -13 -14 -15 悈偺壏搙乮亷乯 17 15 15 14 13 12 11 10 |

丂丂丂丂摨偠昞尰偱偡偑丄夁椻媝悈揌乮戝偒偄儅儖乯偲昘徎仚偺昞柺忋偺埑椡孹搙偺懚嵼

丂丂丂丂(俹i<俹L)偵傛傝掅埑懁偵俫2凮棻巕偑堏摦偟傑偡丅偦偺寢壥丄掅埑懁偺昘偺昞柺

丂丂丂丂偱偼夁朞榓忬懺偲側傝丄偳傫偳傫昘偲側傝傑偡丅

#497 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丂丂丂丒憼墹偺庽昘偑偱偒傞尨棟傪巚偄弌偟偰偔偩偝偄丅晽偑擔杮奀偺悈忲婥傪塣傫偱偒偰丄

丂丂丂丂庽栘偵昘偺寢徎偑惉挿偟傑偡丅

丒夁椻媝悈傪搥傜偣傞偲偒偵傕丄昘偺寢徎偑偱偒傑偡丅

丂丂丂丒搤偺姦偄挬丄懅傪揻偒弌偡偲偒丄敀偄懅偑弌偰偒傑偡丅偦偺帪偺婥壏偵傕傛傝傑偡偑丄

丂丂丂丂旝彫悈揌丄埥偄偼僟僀儎儌儞僪僟僗僩偺偄偢傟偐偑偱偒偨偙偲偵側傝傑偡丅

丂

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

丂丂丂丂摨偠昞尰偱偡偑丄夁椻媝悈揌乮戝偒偄儅儖乯偲昘徎仚偺昞柺忋偺埑椡孹搙偺懚嵼

丂丂丂丂(俹i<俹L)偵傛傝掅埑懁偵俫2凮棻巕偑堏摦偟傑偡丅偦偺寢壥丄掅埑懁偺昘偺昞柺

丂丂丂丂偱偼夁朞榓忬懺偲側傝丄偳傫偳傫昘偲側傝傑偡丅

#497 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丂丂丂丒憼墹偺庽昘偑偱偒傞尨棟傪巚偄弌偟偰偔偩偝偄丅晽偑擔杮奀偺悈忲婥傪塣傫偱偒偰丄

丂丂丂丂庽栘偵昘偺寢徎偑惉挿偟傑偡丅

丒夁椻媝悈傪搥傜偣傞偲偒偵傕丄昘偺寢徎偑偱偒傑偡丅

丂丂丂丒搤偺姦偄挬丄懅傪揻偒弌偡偲偒丄敀偄懅偑弌偰偒傑偡丅偦偺帪偺婥壏偵傕傛傝傑偡偑丄

丂丂丂丂旝彫悈揌丄埥偄偼僟僀儎儌儞僪僟僗僩偺偄偢傟偐偑偱偒偨偙偲偵側傝傑偡丅

丂

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

Return Home 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞丂乽婥徾幚尡僋儔僽乿擖夛埬撪丅 AZURE丂WINFORT