ジョロを発射台代わりにしました。これで、2.1m飛行しました

空気入れ、空気入れの先端部、ゴム栓、ロケット本体の口元部

Return Home 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表 「気象実験クラブ」入会案内。気象実験(#20)

実験の様子を写真で紹介します。

Originated 2008-08/08 Last Updated 2008-08/30,09/30,10/24,11/25,12/04, 2009-4/28, 5/23, 10/01

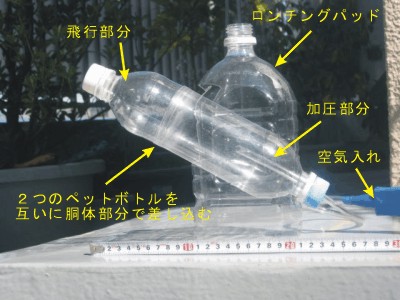

EXPM20 空気ロケットを作る(ペットボトル、空気入れ、ジョロ、ゴム栓) ●=浮力ロケットを作る=浮力振動、密度成層の状態を破る、浮力を得た物体の運動 EXPM21 白雲を作る(ペットボトル+ゴム栓+空気入れ) EXPM22 煙突効果(ダンボール箱+ペットボトル+線香) EXPM23 空気の重さを測る(ペットボトル) EXPM24 圧力計を作る(ビニールチューブ+水) 水位同一実験も同時に行いましょう。 EXPM25 バナナ1本のエネルギー(バナナ+話)登山に要するエネルギーはどれくらいか?食物のカロリーとできる仕事の分量 EXPM26 太陽光線の熱(アルミ箔、針金) 太陽光線を放物面で受けて、温度を測る EXPM27 土や水の保温効果(土、水、容器) EXPM28 温度を空気で運ぶ(新聞紙+輪ゴム+ペットボトル+ヘアードライアー) =コンベヤーベルト、気流による物理量の運搬→天気変化。数値予報。気団変質。 EXPM29 エネルギーは力となる(ペットボトル+ビニールチューブ+水)、位置エネルギーと圧力エネルギーの相互変換。 |

| ロケット、発射台、加圧装置の全景です。 ジョロを発射台代わりにしました。これで、2.1m飛行しました  |

ロケット本体と加圧装置の切り離し部分を接写しました。 空気入れ、空気入れの先端部、ゴム栓、ロケット本体の口元部  |

・空気入れで加圧すると、一方のボトルが飛んで行きます。

飛行距離は5m~11m、でした。

・胴体に羽根を付けたり、長さや直径等の形状を工夫すると、もっと遠くまで

飛ばすことができそうです。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

・空気入れで加圧すると、一方のボトルが飛んで行きます。

飛行距離は5m~11m、でした。

・胴体に羽根を付けたり、長さや直径等の形状を工夫すると、もっと遠くまで

飛ばすことができそうです。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#213 実験装置の製作 and/or 準備

・500CCのペットボトル、ゴム栓、空気入れ

#214 実験の実行と結果

・ゴム栓に穴を開けます。千枚通しとか太い釘をガスで加熱して、

ゴムの中心部分に突き刺すと、比較的容易に穴が開きます。

・空気入れは、写真のような100円ショップで売っているもので十分です。

・空気入れの先端に先のとがったノズルを取り付け、ゴム栓に突き刺し、

栓をボトルにはめ込みます。これで写真のように全体が連結されます。

・空気入れで加圧していきます。絶対気圧=2気圧程度で栓を一気に抜きます。

・ボトル内部に「白雲」が生じ、雲がモヤモヤうごいています。

・圧力が高いほど白雲となりやすいです。

・加圧した時は、ボトル内部は透明になり、減圧した時は内部が白濁します。

・水も、線香の煙も不要です。

#215 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・空気を入れる人、ボトルを保持する人の2人で行うとよいでしょう。

・栓を抜くときには、ゆっくり抜かずに、一気に抜くことが肝要です。

・湿度が低い時には、この実験は成功しにくいかも知れません。

#216 実験の解説 and/or 関連実験

・ボトル内の空気は、蓄えた圧力エネルギーを一気に解放するとき、

系(ボトル)の外部に対し「仕事」をします。

・このとき、空気は、外部と熱の授受を行っていません。

・すなわち、空気は断熱的に膨張し、自分自身の温度を下げます。

この下げた温度が、ボトル内部に存在していた水蒸気を液化・凝結させ、

微小な水滴を形成させました。

・ゲージ付きの空気入れを使うと、加圧時の圧力が分かります。

・また、室内の気圧、気温、湿度は測定可能な物理量です。ボトル内の露点温度を

算出し、知ることができます。(エマグラムがあると便利です)

#217 【追加実験、考察等】

・以下4例あげます。

①加圧の方式を、密閉したペットボトルの胴体を両手で強く押してへこますことによって実現します。

このときの減圧の仕組みは、ペットボトルの材質自身が持っている原状への形状復帰能力

によります。水が必要です。雲ができにくい時は、「核」とするために、線香の煙を少々ボトルの中に入れます。

この方式は、ほとんど確実にできます。

写真左:押して加圧(ボトル内部が透明になる)。写真右:手を緩めて減圧(ボトル内部に白煙が生じる)。

#213 実験装置の製作 and/or 準備

・500CCのペットボトル、ゴム栓、空気入れ

#214 実験の実行と結果

・ゴム栓に穴を開けます。千枚通しとか太い釘をガスで加熱して、

ゴムの中心部分に突き刺すと、比較的容易に穴が開きます。

・空気入れは、写真のような100円ショップで売っているもので十分です。

・空気入れの先端に先のとがったノズルを取り付け、ゴム栓に突き刺し、

栓をボトルにはめ込みます。これで写真のように全体が連結されます。

・空気入れで加圧していきます。絶対気圧=2気圧程度で栓を一気に抜きます。

・ボトル内部に「白雲」が生じ、雲がモヤモヤうごいています。

・圧力が高いほど白雲となりやすいです。

・加圧した時は、ボトル内部は透明になり、減圧した時は内部が白濁します。

・水も、線香の煙も不要です。

#215 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・空気を入れる人、ボトルを保持する人の2人で行うとよいでしょう。

・栓を抜くときには、ゆっくり抜かずに、一気に抜くことが肝要です。

・湿度が低い時には、この実験は成功しにくいかも知れません。

#216 実験の解説 and/or 関連実験

・ボトル内の空気は、蓄えた圧力エネルギーを一気に解放するとき、

系(ボトル)の外部に対し「仕事」をします。

・このとき、空気は、外部と熱の授受を行っていません。

・すなわち、空気は断熱的に膨張し、自分自身の温度を下げます。

この下げた温度が、ボトル内部に存在していた水蒸気を液化・凝結させ、

微小な水滴を形成させました。

・ゲージ付きの空気入れを使うと、加圧時の圧力が分かります。

・また、室内の気圧、気温、湿度は測定可能な物理量です。ボトル内の露点温度を

算出し、知ることができます。(エマグラムがあると便利です)

#217 【追加実験、考察等】

・以下4例あげます。

①加圧の方式を、密閉したペットボトルの胴体を両手で強く押してへこますことによって実現します。

このときの減圧の仕組みは、ペットボトルの材質自身が持っている原状への形状復帰能力

によります。水が必要です。雲ができにくい時は、「核」とするために、線香の煙を少々ボトルの中に入れます。

この方式は、ほとんど確実にできます。

写真左:押して加圧(ボトル内部が透明になる)。写真右:手を緩めて減圧(ボトル内部に白煙が生じる)。

②加圧不要な方式として、ワインセーバーを使ってボトル内部の空気を減圧してもよいでしょう。

この方式は、雲のでき方があまり明瞭ではありませんでした。

しかし、線を抜いたときにボトル入口付近の雲が透明になっていく様子が観察されました。

写真(全景、ピストン操作で減圧、栓をぬいて元の気圧に戻した)

②加圧不要な方式として、ワインセーバーを使ってボトル内部の空気を減圧してもよいでしょう。

この方式は、雲のでき方があまり明瞭ではありませんでした。

しかし、線を抜いたときにボトル入口付近の雲が透明になっていく様子が観察されました。

写真(全景、ピストン操作で減圧、栓をぬいて元の気圧に戻した)

③デモ効果を狙うなら、加圧・減圧に風船を使ってみましょう。

風船を膨らませ加圧し、細いメスシリンダーに連結し、針でつついて破裂・減圧させます。

騒音公害にならないような配慮が必要です。風船の消耗が不経済である欠点があります。

この方式は、結果が明瞭ではありませんでした。

写真(膨らませた風船を連結し加圧、破裂させて減圧)

③デモ効果を狙うなら、加圧・減圧に風船を使ってみましょう。

風船を膨らませ加圧し、細いメスシリンダーに連結し、針でつついて破裂・減圧させます。

騒音公害にならないような配慮が必要です。風船の消耗が不経済である欠点があります。

この方式は、結果が明瞭ではありませんでした。

写真(膨らませた風船を連結し加圧、破裂させて減圧)

④ガラスコップに冷水を入れ、空気中に放置します。

空気中の水蒸気はコップの壁面で、「露点温度」にまで冷やされ、水滴となります。

この方式は、確実にできます。

写真(常温放置、一定時間経過後露点)

④ガラスコップに冷水を入れ、空気中に放置します。

空気中の水蒸気はコップの壁面で、「露点温度」にまで冷やされ、水滴となります。

この方式は、確実にできます。

写真(常温放置、一定時間経過後露点)

★飛行機が音速を超えるとき、こんな雲ができるのです。(NASAの画像です)

NASA画像

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

★飛行機が音速を超えるとき、こんな雲ができるのです。(NASAの画像です)

NASA画像

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

煙突上部と支えの箱 |

煙突下部と灰皿 |

装置全景。空き缶に砂を入れて線香立てとした。 |

ボトルをかぶせると、煙突下部から空気の |

ボトルを持ち上げると、煙突下部から空気の |

#233 実験装置の製作 and/or 準備

・0.5リットルのペットボトル、気圧計、温度計

#234 実験の実行と結果

・採取時点での空気の圧力と温度を計測する。

・小学生には難しいが、「理想気体の状態方程式」を

用いると、小学生レベルの算数で算出できる。

#235 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・山で空気を採取しなくても、自宅でも可能です。

・近くの気象台で現在の気圧を教えてもらい、同時に

自宅での気温を寒暖計で測ります。

#236 実験の解説 and/or 関連実験

・気象予報士には常識の理想気体の状態方程式ですが、

この方程式を気象予報士が気象の予想のために使うことは

ないかも知れません。

・しかし、この方程式をつかえば、空気に限らずあらゆる気体の重さ

というより、「質量」を算出できます。

・PV=nRT の式です。

・個々の変数の「単位」を教科書や数表などで求め、式にあてはめて

計算すると、nの単位は「Kg」となります。

・空気の質量は、式を変形して、n=PV/RT となります。

・観測値:気圧870hPa、気温=30℃。ボトルの容積=0.5Lとして、

P=87000Pa=87000Kg/ms2、V=0.5x(1/1000)m3、R=287Kgm2/s2KKg、T=(273+30)K

を代入すると、n=0.0005002 Kg となります。

・即ち、ペットボトルの中の空気の質量は、0.5002グラムです。

#237 【追加実験、考察等】

・空気の重さを測るには、「重さを測る秤」で測ることができれば、それに越したことは

なく、気分的にもすぐに納得できるのですが、あいにく精密な目盛りを持つ秤を購入するには、

資金がありません。この実験では、次善の策として、「PV=nRT」 の式で、P、V、R、Tを既知

とすれば、n (即ち、質量)が、計算で求められることに着目したのです。

・念のための検討:上の実験で、

P=101325Pa、V=1.0m3、R=287Kgm2/s2KKg、T=273K とすると、

n=1.2932Kg となります。

これは、標準状態(0℃、1013.25hPa)における空気の密度にほかなりません。

・温室効果ガスとしてよく話題になっている炭酸ガス(CO2)の重さ

を測るには、固体のCO2(ドライアイス)をそのまま秤で測ること

ができます。この固体の炭酸ガスを水中で、大きな透明な容器の中で

気化させます。

・ドライアイスが気化すると、容器内の水がCO2によって置換されます。

その時の容積および、気圧、温度を計測すれば、本実験の計算式に

あてはめて、質量算出が可能です。計算値は固体のときの重さと

等しくなると考えられます。

・冷蔵庫で作った氷についても、まったく同じ考え方ですね。

・理科年表を見ると各種の気体の密度や比重の値が掲載されています。

ちなみに、二酸化炭素の密度=1.977、比重=1.529 となっています。

・実験01で台風が海水を吸い上げる実験を行いましたが、その実験で、

ペットボトル全体を持ち上げてみてください。

台風が海水を吸い上げる力が実感できます。

・その重量は、台風による気圧低下分だけの空気の重量と同じであるから、

間接的に空気の重量を感じることになります。

PV=nRTの関係式は、空気の重量(質量)は気圧に比例する、と言っている

ことを、念のため確認願います。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#233 実験装置の製作 and/or 準備

・0.5リットルのペットボトル、気圧計、温度計

#234 実験の実行と結果

・採取時点での空気の圧力と温度を計測する。

・小学生には難しいが、「理想気体の状態方程式」を

用いると、小学生レベルの算数で算出できる。

#235 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・山で空気を採取しなくても、自宅でも可能です。

・近くの気象台で現在の気圧を教えてもらい、同時に

自宅での気温を寒暖計で測ります。

#236 実験の解説 and/or 関連実験

・気象予報士には常識の理想気体の状態方程式ですが、

この方程式を気象予報士が気象の予想のために使うことは

ないかも知れません。

・しかし、この方程式をつかえば、空気に限らずあらゆる気体の重さ

というより、「質量」を算出できます。

・PV=nRT の式です。

・個々の変数の「単位」を教科書や数表などで求め、式にあてはめて

計算すると、nの単位は「Kg」となります。

・空気の質量は、式を変形して、n=PV/RT となります。

・観測値:気圧870hPa、気温=30℃。ボトルの容積=0.5Lとして、

P=87000Pa=87000Kg/ms2、V=0.5x(1/1000)m3、R=287Kgm2/s2KKg、T=(273+30)K

を代入すると、n=0.0005002 Kg となります。

・即ち、ペットボトルの中の空気の質量は、0.5002グラムです。

#237 【追加実験、考察等】

・空気の重さを測るには、「重さを測る秤」で測ることができれば、それに越したことは

なく、気分的にもすぐに納得できるのですが、あいにく精密な目盛りを持つ秤を購入するには、

資金がありません。この実験では、次善の策として、「PV=nRT」 の式で、P、V、R、Tを既知

とすれば、n (即ち、質量)が、計算で求められることに着目したのです。

・念のための検討:上の実験で、

P=101325Pa、V=1.0m3、R=287Kgm2/s2KKg、T=273K とすると、

n=1.2932Kg となります。

これは、標準状態(0℃、1013.25hPa)における空気の密度にほかなりません。

・温室効果ガスとしてよく話題になっている炭酸ガス(CO2)の重さ

を測るには、固体のCO2(ドライアイス)をそのまま秤で測ること

ができます。この固体の炭酸ガスを水中で、大きな透明な容器の中で

気化させます。

・ドライアイスが気化すると、容器内の水がCO2によって置換されます。

その時の容積および、気圧、温度を計測すれば、本実験の計算式に

あてはめて、質量算出が可能です。計算値は固体のときの重さと

等しくなると考えられます。

・冷蔵庫で作った氷についても、まったく同じ考え方ですね。

・理科年表を見ると各種の気体の密度や比重の値が掲載されています。

ちなみに、二酸化炭素の密度=1.977、比重=1.529 となっています。

・実験01で台風が海水を吸い上げる実験を行いましたが、その実験で、

ペットボトル全体を持ち上げてみてください。

台風が海水を吸い上げる力が実感できます。

・その重量は、台風による気圧低下分だけの空気の重量と同じであるから、

間接的に空気の重量を感じることになります。

PV=nRTの関係式は、空気の重量(質量)は気圧に比例する、と言っている

ことを、念のため確認願います。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

圧力計、全景

| 圧力計、容器内圧力±0=空気圧

|

圧力計、容器内圧力-水位差=空気圧

| 圧力計、容器内圧力+水位差=空気圧 (実験01と同様です。)

|

#247 【追加実験、考察等】

・飛行機に装備される速度計は、ピトー管と呼ばれ、基本的にはこの実験と同じ発想のものです。

子どもたちが、ピトー管で遊んでいます。

#247 【追加実験、考察等】

・飛行機に装備される速度計は、ピトー管と呼ばれ、基本的にはこの実験と同じ発想のものです。

子どもたちが、ピトー管で遊んでいます。

・実験01、台風の海水面の吸い上げ効果、実験04、マリオットのビン、実験14、ヘロンの噴水 などの実験その他の実験に

おいて、ペットボトル内部の圧力をかなり正確に計測できます。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

・実験01、台風の海水面の吸い上げ効果、実験04、マリオットのビン、実験14、ヘロンの噴水 などの実験その他の実験に

おいて、ペットボトル内部の圧力をかなり正確に計測できます。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

バナナ、皮つきで160グラム、皮をむいて110グラム

| バナナをリュックに入れて、山に登る

|

食品成分: | コンビニやスーパー等で買ってきた食品 | 付加運動のエネルギー消費量*注 (Kcal、1時間あたり) |

上記の数値を使って、登山した場合の体重の減量を推定してみます: 富士山を、5合目須走り起点で、頂上まで往復した場合、 (ただし、体重減量=体脂肪減量とし、体脂肪1Kgのエネルギー= 7000Kcal と仮定します。) |

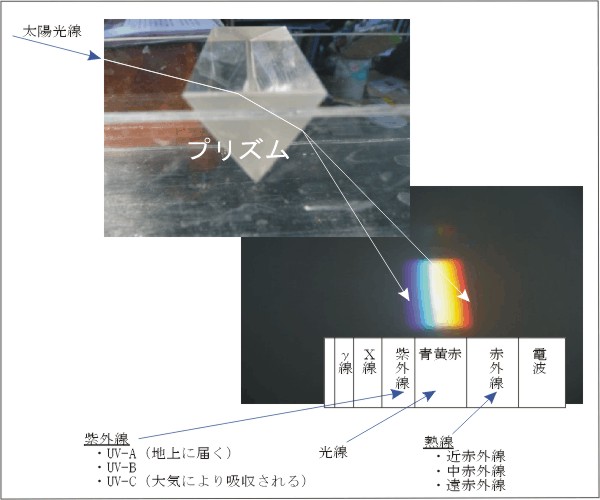

太陽光線の中には目に見える光線(実験53、大きな虹をつくる)や、眼には見えないが、熱を持っている赤外線などがあります。

この太陽光線を放物面で受けて、温度を測ります。

#261 実験タイトル=太陽光線の熱

#262 実験の狙い=太陽光線の熱を体感する

太陽光線の中には目に見える光線(実験53、大きな虹をつくる)や、眼には見えないが、熱を持っている赤外線などがあります。

この太陽光線を放物面で受けて、温度を測ります。

#261 実験タイトル=太陽光線の熱

#262 実験の狙い=太陽光線の熱を体感する

#263 実験装置の製作 and/or 準備

・お菓子や紅茶の袋の内張りになっているアルミ箔を集めます。ほかに針金4本を用意します。

・針金を曲げて、放物線の形状にします。

・この放物線形状の針金にアルミ箔をテープで貼り付け、放物面をつくります。

#264 実験の実行と結果

・太陽が出ているとき、装置を太陽光線の方向に向けます。

・温度計を、放物面の焦点の位置に置きます。

・やがて、温度が上昇してきます。

#265 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・温度上昇は、周りの気温の影響を大きく受けます。

できるだけ、風の静かな日に行うか、室内の日当たりの良いところで実験します。

・可燃物を近くに置かないようにしてください。

#266 実験の解説 and/or 関連実験

・太陽光線が放物面により反射されて、焦点に集まります。

・焦点に集まった電磁波が、温度計を温めます。

・以下実測値です。

#263 実験装置の製作 and/or 準備

・お菓子や紅茶の袋の内張りになっているアルミ箔を集めます。ほかに針金4本を用意します。

・針金を曲げて、放物線の形状にします。

・この放物線形状の針金にアルミ箔をテープで貼り付け、放物面をつくります。

#264 実験の実行と結果

・太陽が出ているとき、装置を太陽光線の方向に向けます。

・温度計を、放物面の焦点の位置に置きます。

・やがて、温度が上昇してきます。

#265 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・温度上昇は、周りの気温の影響を大きく受けます。

できるだけ、風の静かな日に行うか、室内の日当たりの良いところで実験します。

・可燃物を近くに置かないようにしてください。

#266 実験の解説 and/or 関連実験

・太陽光線が放物面により反射されて、焦点に集まります。

・焦点に集まった電磁波が、温度計を温めます。

・以下実測値です。

| 実験 番号 | 最高 温度 | ベース 温度℃ | 室温 ℃ | 天気 | 室外の風 室内の風 | 年月日 時刻 |

| 26-1 | 45 | 28 | 21 | 快晴 | 微風 | 2008Nov.17 11:10AM |

| 26-2 | 46 | 24 | 21 | 快晴 | 0m/sec | 2008Nov.21 10:40 |

#273 実験装置の製作 and/or 準備

・水と容器(20Lのバケツ)、植木鉢に入っている土、棒温度計2本、放射温度計、風速計を用意します。

#274 実験の実行と結果

・空気、水、土の温度を毎時計測します。

・測定値を示します。

・測定実施日時:2007年04月12日、09時~20時、測定地点=神奈川県川崎市高津区、温度の単位は=℃

#273 実験装置の製作 and/or 準備

・水と容器(20Lのバケツ)、植木鉢に入っている土、棒温度計2本、放射温度計、風速計を用意します。

#274 実験の実行と結果

・空気、水、土の温度を毎時計測します。

・測定値を示します。

・測定実施日時:2007年04月12日、09時~20時、測定地点=神奈川県川崎市高津区、温度の単位は=℃

| 測定対象 | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |

| 天気 雲量(10分位) 風m/sec | 晴れ 3 0 | 曇り 7 0 | 晴れ 7 微風 | 曇り 8 2 | 晴れ 7 3 | 晴れ 1 1~3 | 薄日 10 3 | 晴れ 1 2~3 | 晴れ 1 2~3 | 晴れ 3~5 2 | 晴れ - 2 | 曇り 9 1 |

| 日陰の空気 気温 湿度% 壁面温度 | 15 54 15 | 15 42 16 | 18 39 17 | 18 37 18 | 19 32 20 | 21 29 20 | 20 21 21 | 21 30 19 | 18 36 21 | 16 44 18 | 15 48 17 | 16 52 16 |

| 水 表面温度 水面下2cm 水面下10cm 水面下20cm | 11 12 12 12 | 17 18 17 16 | 18 22 21 20 | 18 22 22 22 | 22 24 25 24 | 22 26 26 27 | 24 26 27 27 | 19 25 25 25 | 18 23 24 24 | 19 21 22 22 | 15 19 -- 20 | 15 18 -- 19 |

| 土 表面温度 深さ2cm 深さ10cm | 11 13 11 | 28 21 14 | 41 25 18 | 28 25 21 | 42 27 24 | 45 31 26 | 29 29 28 | 22 27 27 | 18 24 26 | 15 23 25 | 12 20 23 | 13 19 21 |

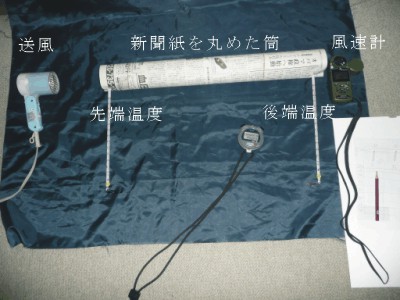

#283 実験装置の製作 and/or 準備

・新聞紙、輪ゴム、ヘアードライアー、棒状の温度計2本、風速計を用意します。

・新聞紙を丸めて、筒状にし、輪ゴムで丸い形を保ちます。

・写真のように新聞紙の筒の先端と後端(50cm離す)に棒状の温度計を差し込みます。

・先端付近にヘヤードライヤーを、後端に風速計を設置します。

#284 実験の実行と結果

・ヘアードライアーのスイッチをONにして、まず、室温での送風を行い、風速が一定であることを確認します。

・次に、温風を送りはじめ、10秒間隔で、先端と後端の温度を計測します。

・この実験では90秒間、送風しました。

・測定値を示します。

#283 実験装置の製作 and/or 準備

・新聞紙、輪ゴム、ヘアードライアー、棒状の温度計2本、風速計を用意します。

・新聞紙を丸めて、筒状にし、輪ゴムで丸い形を保ちます。

・写真のように新聞紙の筒の先端と後端(50cm離す)に棒状の温度計を差し込みます。

・先端付近にヘヤードライヤーを、後端に風速計を設置します。

#284 実験の実行と結果

・ヘアードライアーのスイッチをONにして、まず、室温での送風を行い、風速が一定であることを確認します。

・次に、温風を送りはじめ、10秒間隔で、先端と後端の温度を計測します。

・この実験では90秒間、送風しました。

・測定値を示します。

| 経過時間sec | 先端温度℃ | 後端温度℃ | 風速m/sec |

| 00 | 22 | 22 | 3.7 |

| 10 | 33 | 25 | 3.7 |

| 20 | 40 | 28 | 3.7 |

| 30 | 45 | 31 | 3.7 |

| 40 | 49 | 34 | 3.7 |

| 50 | 53 | 37 | 3.7 |

| 60 | 55 | 39 | 3.7 |

| 70 | 57 | 41 | 3.7 |

| 80 | 59 | 43 | 3.7 |

| 90 | 60 | 44 | 3.7 |

・数値計算による物理量の予想の仕方に関しては、天気図と気象理論、P122数学的準備、に概略紹介してあり

ますので参照して下さい。

・具体的な数値計算をおこなっている例、数値計算の説明は、こちらに掲載しています。

・数値予報の基礎的な事項として、プリミティブ方程式と格子点の解説、積分時間とCFL条件の解説も参考にして下さい。

・現象の変化は、すべて物理量の移動によって生じます。物理量の変化を扱う上で必須の概念が「移流」です。

この「移流」に関しては、天気図と気象理論、P56移流、移流(続き)、

および大気の流れ、P56移流を参照して下さい。

・さらに、関連する(熱エネルギーを運搬すると言う)話題として、太陽放射の解説、熱伝達には4種類あることを解説しています。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

・数値計算による物理量の予想の仕方に関しては、天気図と気象理論、P122数学的準備、に概略紹介してあり

ますので参照して下さい。

・具体的な数値計算をおこなっている例、数値計算の説明は、こちらに掲載しています。

・数値予報の基礎的な事項として、プリミティブ方程式と格子点の解説、積分時間とCFL条件の解説も参考にして下さい。

・現象の変化は、すべて物理量の移動によって生じます。物理量の変化を扱う上で必須の概念が「移流」です。

この「移流」に関しては、天気図と気象理論、P56移流、移流(続き)、

および大気の流れ、P56移流を参照して下さい。

・さらに、関連する(熱エネルギーを運搬すると言う)話題として、太陽放射の解説、熱伝達には4種類あることを解説しています。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#293 実験装置の製作 and/or 準備

・ペットボトル、ビニールチューブ

・ペットボトルの下部に、ビニールチューブを接続する。

#294 実験の実行と結果

・ペットボトルに水を入れ、チューブの高さより少し高くまで入れる。蓋をしっかりしめる。

・ペットボトルの側面に熱を加える。

(手の平、ヘヤードライヤー、太陽光線など、何でもよい。)

・ビニールチューブ内の水(水位)が上昇します。

#295 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・加えた熱がボトルの上部から逃げないよう、気密をしっかり保つようにします。

・ペットボトルの体積変化がないものとして実験しますが、実際にはボトルの体積も

変化します。厳密に観測すると水位は複雑な変化をするように見えます。

これは、空気の膨張の程度とプラスチックの膨張の程度が異なるものと考えます。

#296 実験の解説 and/or 関連実験

・空気は、熱を加えられると、体積が一定の場合、圧力が増加します。

・圧力は力となって、この圧力に接している物体は力を受け、押されます。

・すなわち、ペットボトル下部の水は、空気の圧力に押されて、ビニールチューブ

へ、水を押し上げます。

・水を1cm押し上げるためには、1hPaの圧力が必要です。

#297 【追加実験、考察等】

・逆に、力がエネルギーになります。

・物体に力を加えると、遠くへ投げたり、上に持ち上げたり、容器をへこませて圧力を変え

えることができます。力がさまざまな形態のエネルギーへと変換されます。

・これらのエネルギーに関して、ベルヌーイの定理は、

運動エネルギー+位置エネルギー+圧力エネルギー=一定、であることを示しています。

・熱エネルギーはガリレオ温度計においても利用されています。

・#B3、実験、遠心力と重力の釣り合い、においては、回転物体の運動エネルギー=物体を鉛直方向に移動させる位置エネルギー、である

ということが実感できます。

mgh=(1/2)mv2 のエネルギー保存の法則が適用できます。

この方法は、ジュールの実験よりも手軽にできます。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#293 実験装置の製作 and/or 準備

・ペットボトル、ビニールチューブ

・ペットボトルの下部に、ビニールチューブを接続する。

#294 実験の実行と結果

・ペットボトルに水を入れ、チューブの高さより少し高くまで入れる。蓋をしっかりしめる。

・ペットボトルの側面に熱を加える。

(手の平、ヘヤードライヤー、太陽光線など、何でもよい。)

・ビニールチューブ内の水(水位)が上昇します。

#295 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・加えた熱がボトルの上部から逃げないよう、気密をしっかり保つようにします。

・ペットボトルの体積変化がないものとして実験しますが、実際にはボトルの体積も

変化します。厳密に観測すると水位は複雑な変化をするように見えます。

これは、空気の膨張の程度とプラスチックの膨張の程度が異なるものと考えます。

#296 実験の解説 and/or 関連実験

・空気は、熱を加えられると、体積が一定の場合、圧力が増加します。

・圧力は力となって、この圧力に接している物体は力を受け、押されます。

・すなわち、ペットボトル下部の水は、空気の圧力に押されて、ビニールチューブ

へ、水を押し上げます。

・水を1cm押し上げるためには、1hPaの圧力が必要です。

#297 【追加実験、考察等】

・逆に、力がエネルギーになります。

・物体に力を加えると、遠くへ投げたり、上に持ち上げたり、容器をへこませて圧力を変え

えることができます。力がさまざまな形態のエネルギーへと変換されます。

・これらのエネルギーに関して、ベルヌーイの定理は、

運動エネルギー+位置エネルギー+圧力エネルギー=一定、であることを示しています。

・熱エネルギーはガリレオ温度計においても利用されています。

・#B3、実験、遠心力と重力の釣り合い、においては、回転物体の運動エネルギー=物体を鉛直方向に移動させる位置エネルギー、である

ということが実感できます。

mgh=(1/2)mv2 のエネルギー保存の法則が適用できます。

この方法は、ジュールの実験よりも手軽にできます。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表